查字网是免费的在线辞海新华字典查询网站,内容来源于网络,如有侵权请及时通知我们删除。

查字网为您提供包括汉字源流、汉字字源、字形演变等查询,收录词语超过40万条,提供汉语词组解释、反义词、近义词、汉字组词造句等内容。

欢迎您使用查字网汉字字源字典查询汉字流源、字源字义及字源演变,我们将继续丰富和完善字源网字典,以便为您提供更好地帮助和服务。

查字网 版权所有 苏ICP备11037243号

词语倭寇拆分为汉字:

倭字的拼音、笔画、偏旁部首、笔顺、繁体字,倭字字源来历,倭字演变

1. 倭 [wō]2. 倭 [wēi]倭 [wō]古代对日作战时称日本为倭:~奴。~寇。~刀。倭 [wēi]古同“逶”,逶迤。……

寇字的拼音、笔画、偏旁部首、笔顺、繁体字,寇字字源来历,寇字演变

盗匪,侵略者,亦指敌人:盗~。贼~。侵略者来侵犯:~边。姓。……

查询词语:倭寇

汉语拼音:wō kòu

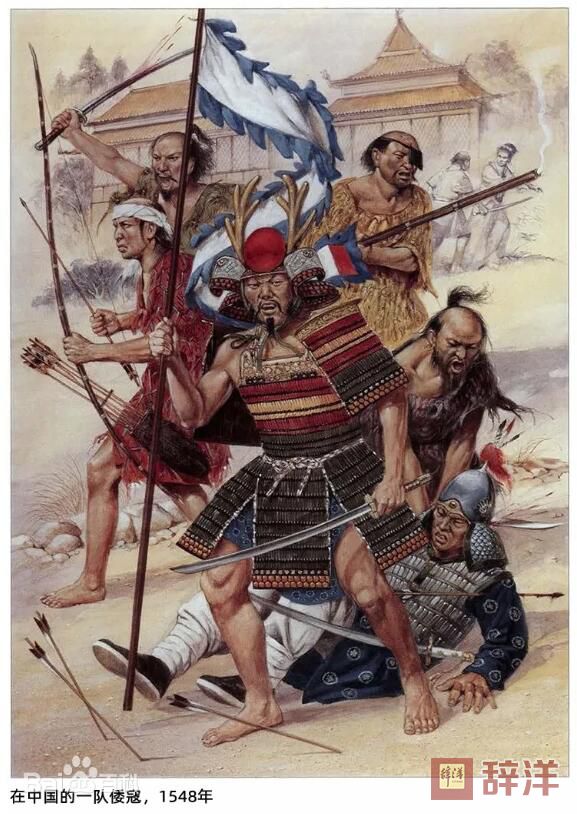

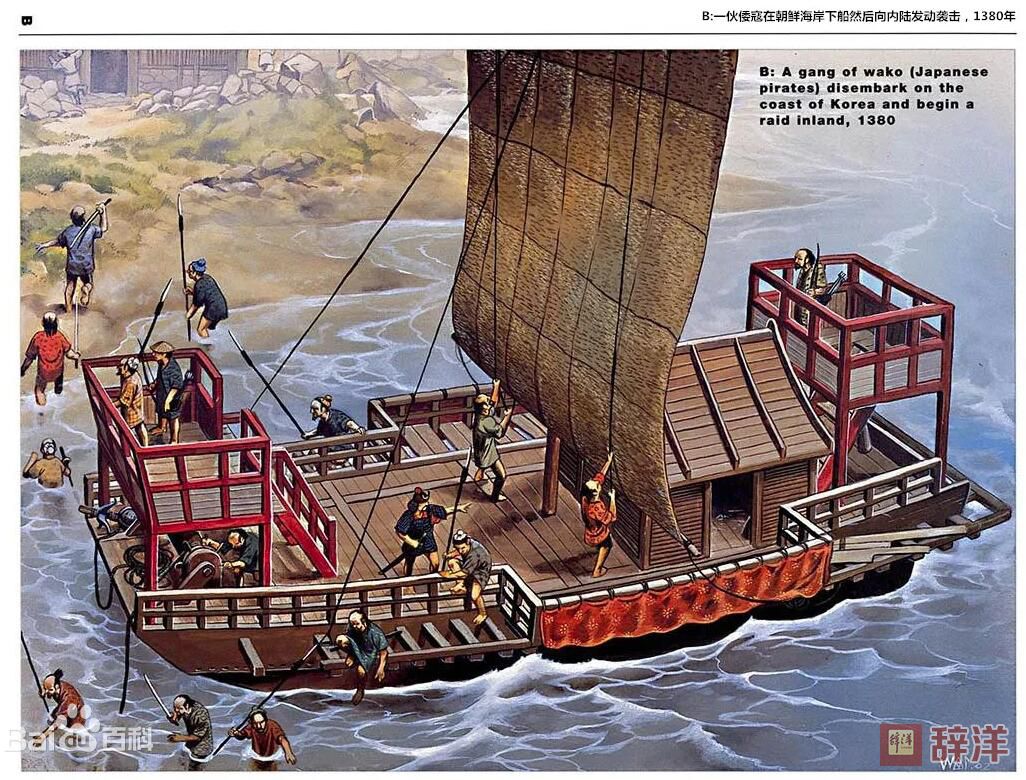

倭寇(わこう),是指13世纪到16世纪左右侵略朝鲜、中国沿海各地和南洋的日本海盗集团的泛称,除沿海劫掠以外主要从事中日走私贸易,因中国古籍称日本为倭国,故称倭寇。

倭寇初时仅为九州沿海一带的名主、庄官等阶层及失业人民,14世纪初,日本进入南北朝分裂时期,在长期战乱中失败的南朝封建主组织武士劫掠中国与朝鲜沿海地区。晚清时期,在光绪皇帝的上谕中,大量使用“倭寇”指称日军,衍生出倭军、倭兵、倭炮、倭廷等词。

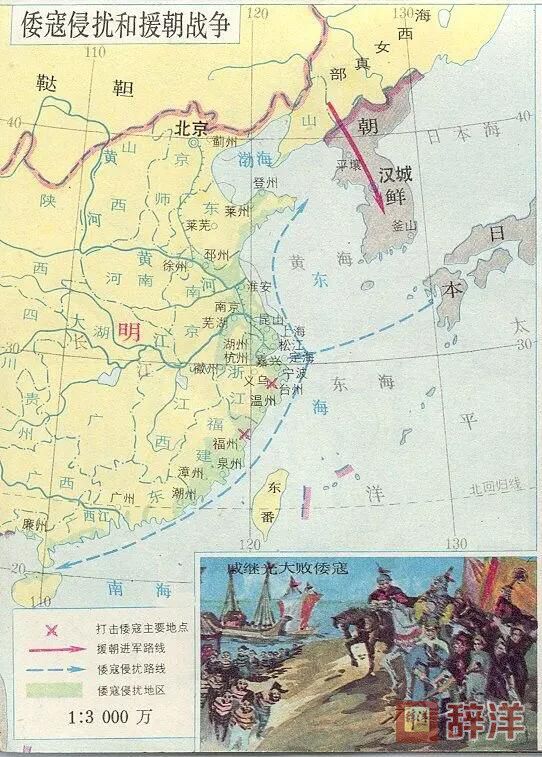

洪武时起,明朝致力于加强海防,永乐十七年(1419年)明军于辽东望海埚全歼来侵之倭,此后海防较为平静。嘉靖以后,日本进入战国时代,在封建诸侯支持下,日本海盗与中国海盗王直、徐海等勾结一起,在江浙、福建沿海攻掠乡镇城邑,明朝东南倭患大起。明廷多次委派官吏经营海防,因朝政腐败而难有成效。嘉靖后期将领戚继光,俞大猷等先后平定江浙、福建、广东倭寇海盗,倭患始平。

明谢肇淛《五杂俎·地部一》:“亦使浙直诸军士因之习於海战,倭寇之来,可以截流而御之。”

《明史·外国传三·日本》:“有捕倭寇数十人至京者,廷臣请正法。”

郁达夫《游于山戚公祠》诗:“但使南疆猛将在,不教倭寇渡江涯。”

老舍《四世同堂》第二部五十:“这仙境中的主人已换上了杀人不眨眼的倭寇;那仙姿逸态又有什么用呢?”

陈毅《哭叶军长希夷》诗:“东进杀倭寇,举世惊风雷。”

However, I wouldn't expect a PLAN on-par with the size or technology American, Japanese, or South Korean navies for quite a few decades.

但是,我不希望在建的PLA海军几十年后具有与美帝、倭寇、棒子同样的规模和技术。

After nearly 10 years of hard fighting, he succeeded in driving the Japanese pirates from the coastal areas of southeast China by 1565.

经过近10年的艰苦作战,到1565年,倭寇基本上被赶出了东南沿海。

The commencement and discontinuity of the China Japan Kan-He Trade in the Min Dynasty are all related with Japanese pirates.

明代中日勘合贸易的兴始和断绝,都与倭寇问题相关联。

Ningbo NPC southeastern have all the most ancient books -- Tianyi Pavilion, and Qi Jiguang's coastal defenses against Japanese pirate sites.

宁波有全国东南部拥有古书最全的——天一阁,还有戚继光抗击倭寇的海防遗址。

Some asked him, he is honouring smile not to talk.

有的问他杀倭寇的事,他则笑着不说话。

Remember, when you buy American and Japanese Products, you support an enemy.

记住,当你购买美国佬与小倭寇产品,你就是在支持你的敌人!

It's the imitated Japanese weapon used by the army of Qijiguang. It's named stick nipped Dao!

这是戚继光部队使用的仿倭寇的武器,名:夹刀棍!

Brothers, is the Dao of 29 army used to kill Japanese?

请问各位大佬,这是29军杀倭寇的刀?

Fuckin japes still use Chinese words, shame jap , rubish.

倭寇还在使用汉字,不知羞耻的民族。

Ming Dynasty Hongwu Thirty-one years (1398), in order to prevent pirates harassment based Wei Weihai Wei said.

明朝洪武三十一年(1398),为防倭寇袭扰设卫,称威海卫。

Is it possibly the anti-Japanese weapon?

有没可能就是倭寇的兵器?

On the Origin of Japanese Pirates in Jia-jing Period and the Resistance Outcome

论嘉靖时期倭寇的发端及抗倭的结果

China-Japan Kan-He Trade and Japanese Pirates in the Ming Dynasty

明代的中日勘合贸易与倭寇

The Japanese Pirates and The Chinese Sea Traders in Ming Dynasty

明代的倭寇与海商

倭寇,指十三至十六世纪侵扰劫掠我国和朝鲜沿海地区的武士、商人和海盗。抗日战争期间,我国人民亦用以称日本侵略者。 明谢肇淛《五杂俎·地部一》:“亦使浙直诸军士因之习於海战, 倭寇之来,可以截流而御之。”《明史·外国传三·日本》:“有捕倭寇数十人至京者,廷臣请正法。”郁达夫《游于山戚公祠》诗:“但使南疆猛将在,不教倭寇渡江涯。”老舍《四世同堂》第二部五十:“这仙境中的主人已换上了杀人不眨眼的倭寇;那仙姿逸态又有什么用呢?”陈毅《哭叶军长希夷》诗:“东进杀倭寇,举世惊风雷。” 明朝的民族英雄戚继光曾抗击倭寇。

13世纪末,日本施行海禁政策。但日本商人锐意搜求中国货物,违禁前往元朝的浙江、福建一带经商。元政府则通过庆元(今宁波)、泉州市舶司收税来接待日本商人。这些商人多是流劫日本西部沿海的武装商人。他们“尝驾小舟流劫土佐、丰后海洋间,隐泊野岛,窥视商船劫掠之”,并“勾引本夷为犯中国”。日本商人在中国“不满所欲,卒蟠劫而去”。故“终元之世,使竟不至,寇盗边睡。”

当时日本的手工业已经从农业中分离出来得以独立发展,但尚不发达。日本的许多生活必需品如丝、布、锅、针及药材等都靠中国供给。当中国货物缺乏时,价格大涨。如丝每百斤值银五、六两,而在日本其价格是在中国的十倍。这种现象,刺激了日本封建领主、贵族、武士、商人纷纷竞向中国贸易。商人兼海盗的倭寇挂着八幡大菩萨的旗帜,冲破室町幕府和明朝的联合规定,来中国进行掠夺。

14世纪初叶,日本进入南北朝分裂时期,封建诸侯割据,互相攻战,争权夺利。在战争中失败的一些南朝封建主,组织武士、商人和浪人到中国沿海地区进行武装走私和抢劫烧杀的海盗活动,历史上称之为“倭寇”。

明朝建立后,尚有张士诚等南方的残余势力以及沿海走私商与日本海贼合作,以日本一些岛屿为基地,在中国和朝鲜沿海进行侵扰。

明朝建国后,东南沿海一带凭借着地理位置和原有的基础,农业、手工业得到了恢复和发展,在此基础上,商品经济也日益繁荣起来。正德年间,私人海外贸易开始得到发展。到嘉靖时期,私人海外贸易形成大规模,达到非常繁荣的程度。利润上的巨大差距,嘉靖年间东南沿海各地形成了许多私人海上贸易集团。但面对严峻的东南海疆形势,明开始实行长期的海禁政策,明初朱元璋即颁布了“片板不许下海”,严禁私人海外贸易。

朱元璋称帝后,连续派使者到日本,以恢复两国关系,但由于日本处于分裂对抗状态,几次派使毫无结果,倭寇侵扰日渐繁复。北起山东,南到福建,到处受到劫掠。洪武二十五年(1392年),北朝统一日本。南朝的武士、失意政客和浪人失去了依托,于是流落海上,盘踞海岛,不时侵扰中国沿海,造成洪武末年日渐炽盛的倭患。

统一日本的足利幕府第三代将军足利义满,希望肃清南朝的残余势力,打击海上盗贼,同时也想发展与明朝的贸易,获取丰厚的利益。于是,两国恢复了关系。明成祖时,双方建立了勘合贸易关系,明朝给予足利幕府贸易凭证,即勘合,日本方面凭勘合来中国进贡,进行贸易。明朝发展与日本的关系,主要为了消除倭寇对中国沿海地区的侵扰,足利幕府也积极剿捕倭寇。在足利义满死后,其子足利义持改变政策,双方勘合贸易中断,日本不再剿捕倭寇,足利义满时期稍有收敛的倭寇劫掠又在中国沿海一带蔓延开来。

其后,在足利义教时期,中日勘合贸易得以恢复。成化三年,即日本应仁元年(1467年),日本进入战国时代,足利幕府衰弱,勘合贸易制度遭到破坏,一些守护大名为了争得与明朝贸易的权力,抢夺勘合,没有贸易勘合的大名便进行海盗活动,嘉靖中叶以后,中日勘合贸易完全断绝,倭寇侵扰日益严重。

嘉靖初年(1521年)以后,明王朝借口宁波“争贡事件”,下令严禁造违式大船,凡是属于违禁海船的尽数毁掉,规定“自后沿海军民,私与贼市,其邻舍不举者连坐”,企图断绝一切海上联系和贸易往来。然而,到嘉靖二十年(1540年)后,反而出现了“禁越严而寇越盛,片板不许下海,艨艟巨舰反蔽江而来;寸货不许入番,子女玉帛恒满载而去”,私人海外贸易规模反而更大,“倭寇”在东南沿海迅速泛滥的情况。

明初,由于国力强盛,重视海军、海运建设,政治较清明,人民尚能安居乐业,在少有内忧的情况下,能够集中力量对付外患,尽管明初有倭寇骚扰,但范围不是很广,对社会也没有造成很大的破坏。但明英宗正统以后,明朝政治日趋腐败,贪污贿赂之风盛行。

随着明朝政治的腐败,皇族、勋贵和官僚地主对财富的掠夺日益严重。明中叶起,朝政日趋腐败,明朝军事由强盛退为衰弱,海防废弛,御僻力量遭到严重破坏。随着土地兼并的恶性发展,军屯田遭到侵吞,卫所军丁被豪强势家占役。军士不堪虐待纷纷逃亡。军队缺员严重,战斗素质极差,器械俞败,粮草不济,便利了倭寇的侵略活动。由于政治日趋腐败,加以政策上的失误,海防设施失去应有的功能。卫所形同虚设,不堪一击。在海岛设以据险伺敌的水寨,均因将士惮于过海,自海岛移置海岸,原来的水寨被海寇据为巢穴。在漳、泉沿海的卫所,军粮不足,船只坏损,兵士短缺等现象极为严重。

明中后期,北元察哈尔部东迁后,与明朝在辽东地区长期反复厮杀,损失惨重,残元势力频频南下,明廷被迫调遣精锐之师固守京师和长城一带,结果捉襟见肘,海防更加废弛,以致倭寇大举侵犯东南。

据史料记载,早在高丽贞祐十年(1223年),倭寇就开始侵犯高丽金州。为此,高丽专门派遣朴寅携带牒文前往日本进行交涉。

14世纪中期,由于控制日本政治的镰仓幕府于南朝元弘三年,北朝正庆二年(1333年)灭亡,在京都和吉野分别出现有不同武士集团所拥立的天皇,日本进入南北朝时期(1336-1392年),相互之间不断进行军事对抗,一些在战争中失败的武士,基于贫困而加入海盗队伍。他们在支持南朝而居于下风的松浦家支持下,不断对朝鲜半岛和中国沿海地区进行海盗活动,肆意抢劫财物、绑架人口,甚至杀戮生命,使得高丽的倭寇之患首先加剧。据学者统计,从高丽至正十年(1350年)至至正二十六年(1366年)间,高丽连年都会发生倭寇入侵事件。入侵的倭船少者50余艘,多者则达200余艘。倭寇每到高丽一地,则庐舍尽焚。而漕船也成为倭寇掳掠的主要目标,迫使高丽王朝最后改漕运为陆运。

面对着倭寇的频繁入侵,高丽开始向明朝寻求帮助。高丽洪武七年(1374年),王颛被杀,王禑成为国王,高丽对外政策从明朝转向北元,对日外交手段解决倭寇问题。日本与高丽开始就打击倭盗进行一定的军事合作,并主动送还被倭寇掳掠的高丽人口。

倭寇对于中国沿海地区的侵扰,在元末即已出现。至正二十三年(1363年)秋,倭人寇蓬州,守将刘暹击败之。至正十八年(1358年),倭寇开始连年侵扰中国沿海。在刘暹率军反击下,倭寇活动曾短暂停息数年。

在明朝建立的次年(1369年) 二月至六月间,即发生倭寇对山东、苏州、淮安等地大面积侵扰事件;洪武三年(1370年),又发生倭寇侵山东沿海,接着转掠浙江明、台、温诸州,又入福建沿海郡县抢掠的严重入侵事件。 为此,明太祖从洪武二年(1369年)借向日本通告元明鼎革之机,即就倭寇问题向日本展开外交交涉。足利义满曾根据明朝的要求,出兵打击本国海盗。明朝与日本室町幕府围绕倭寇问题,开始合作。足利义满也通过这种合作,获得了与明朝进行朝贡贸易的机会。其子足利义持成为 “征夷大将军”时中断了与明朝的合作,放任倭寇对中国的侵略活动,随着应永三十五年(1428年)足利义持的去世和足利义教成为新的“征夷大将军”,日本室町幕府又恢复了对明朝的朝贡政策,并在制止倭寇活动方面继续开展与明朝的政治合作。

倭寇的频繁骚扰,促使朱明王朝开始强化海上力量建设,在福建沿海四郡“筑城一十六,增巡检司四十五,得卒万五千余人”;又在浙东、浙西诸郡整饬海防,“筑城五十九”,“分戍诸卫”,使得海防大饬。

永乐朝的倭寇与元末以及洪武时期的倭寇相比,规模明显增加,来袭倭寇改变了游击式的袭扰方式,袭扰对象开始南移。元末明初,倭寇扰华主要发生在山东、辽东等北方沿海,而在永乐朝,倭寇袭扰地区较多出现在浙江等东南沿海。

明初,从洪武到永乐的57年间,倭患次数共为94次,年平均不到2次;永乐以后到嘉靖之前(1425~1522年)近百年间的倭患记录次数仅为17次;在嘉靖一朝的45年间,倭患次数猛增到628次,占明时期倭患次数的80%;进入隆庆后,又骤减为48次。

明成祖晚年,由于陆上北方威胁未除,南方郑和下西洋以后,激增的海陆来往也带来了渐盛的倭寇侵扰,遂实行海禁政策,只开放勘合贸易,嘉靖二年(1523年)爆发了争贡之役,此后沿海治安多次陷入危机,明朝遂宣布中断一切贸易,期望以围堵的政策来减轻倭寇的威胁,但也断绝许多自唐朝以来整个贸易产业链相关从业人员(渔业、手工业、造船业、贸易)的生计,致使贸易地下化,商业纠纷无从解决,遂转成武力报复,倭寇之乱不减反增,造成嘉靖倭乱。

明朝政府为控制局面,嘉靖二十六年(1547年)任命朱纨浙江巡抚兼福建军务提督前往镇压。朱纨采取了“革渡船,严保甲”等一系列措施,以“佛郎机国人行劫”为由调动军队把双屿岛基地彻底捣毁,加强海禁,损害了沿海官僚地主及农民的利益,招到了他们的强烈反对,失去了朝廷的支持,导致统治阶级的剿倭立场发生松动和变化,此后以汪直为首的倭寇海盗集团趁机发展起来。

明政府先是与汪直合作,剿灭了陈思盼、卢七、沈九等以劫掠为主的海上武装势力。剿除大盗陈思盼后,在官府的默许下,汪直得到了一段时间的贸易自由,后新任巡视浙江都御使及参将俞大猷的到来,情况突变,导致“倭患”大爆发。嘉靖二十八年(1549年),明朝政府首次把汪直集团骚扰沿海地区称为“倭人入寇”。嘉靖三十一年(1552年),汪直由于向政府要求通商遭到拒绝,便劫掠浙东沿海。嘉靖三十二年(1552年),汪直“大举入寇,连舰数百,蔽海而至”,使“滨海数千里,同时告警”。胡宗宪巡按浙江后,又以互市为条件,对汪直进行招抚。汪直渡海受抚,但被下狱论死,汪直的死导致走私集团因缺乏约束“倭患”蔓延。

嘉靖四十年(1561年),戚继光率戚家军等在台州九战九捷,歼入寇台州之敌。此后,戚、俞联合,基本肃清福建、浙江倭寇。嘉靖四十四年(1565年),戚继光与俞大猷二军配合,击灭盘踞在广东、南澳的倭寇,东南沿海的倭寇最后荡平。隆庆元年(1567年)明穆宗采纳福建巡抚涂泽民的建议,取消海禁,准许人民航海前往东洋、西洋贸易,大量白银源源不断地流入中国,刺激了沿海地区商品经济的发展。

史书所见的最后倭寇,在天启四年(1624年)7月侵犯福建沿海。由于丰臣秀吉发布八幡船禁止令(海盗行为禁止)的影响,倭寇的活动开始减少。

倭寇的根据地包括冲绳和台湾、壹岐、平户岛、五岛列岛,以及中国、朝鲜半岛的沿海岛屿、种子岛、海南岛等地。

朝鲜半岛南部最早受到来自日本对马、壹岐以及九州松浦半岛地区的倭寇侵扰之苦。据史料记载,早在高丽贞祐十年(1223年),倭寇就开始侵犯高丽金州。接着,倭寇又于贞祐十二年(1225年)、贞祐十三年(1226年)连年骚扰金州和熊神。受倭寇侵掠范围,则包括庆尚道、全罗道、杨广道、西海道等沿海地区。

明永乐十七年(1419年),辽东望海涡之役,明军一举歼灭登陆之敌。从此,北方沿海倭患消除,海防廓然清明。倭寇将侵犯目标,集中到东南沿海,至嘉靖时,逐渐加剧。

倭寇在明代为患中国,大致分为前后两个时期。其间,倭患的地区和程度亦不同。前期,大约在洪武、永乐年间。被乱地区主要在辽东、山东及浙江等沿海地区,以小股骚扰为主要活动方式。后期,大约在嘉靖年间,倭寇集中力量大举进犯东南沿海地区。

倭患不仅使沿海地区城镇衰败,其他地区的丁壮亦因运送粮袜,而“停耕废织,稼稽失时”,中国人民的生命财产遭到莫大的损失。

自嘉靖三十一年(1552年)开始到嘉靖四十三年(1564年)基本结束的嘉靖倭乱,对东南沿海诸如浙江、江苏、福建以及广东等地造成毁灭性破坏,倭寇“破浙东、杭、嘉、湖、苏、松、常、镇、淮、扬至南通,州诸沿江郡县不下数百处,杀伤人民百余万。守土以丧地被逮,总师以失律受诛者无数”。倭寇所过之处,“村市荡为邱墟”,庐室为之一空。明政府为平息倭乱也付出了惨重代价,10年间明政府频繁换将,仅参将以下武职而战死的就达107人,“军民之死,军需之费,不可胜纪”,“天下骚动,东南髓膏竭矣”。倭乱更引起了民众群体性心理恐慌,地方行政长官更是畏倭如虎,倭乱时期倭寇的强悍战力和武器精良也使得明军在其攻击面前不堪一击,屡战屡败,不仅助长了倭寇战胜明军的信心,而且进一步强化了倭乱时期明朝民众的恐慌心理。倭寇集团的侵扰同时也给琉球使团的来华和在华活动造成严重影响。

东亚各国史学界对于倭寇有不同定义,日本学者为了区别起见,把它们划分为“前期倭寇”与“后期倭寇”。《中国历史大辞典》认为:倭寇是指“明时骚扰中国沿海一带的日本海盗”,日本明史专家山根幸夫认为后期倭寇的主体是中国的中小商人阶层,倭寇的最高领导者是徽商出身的王直,倭寇问题专家田中健夫认为在朝鲜半岛、中国大陆的沿岸与内陆、南洋方面的海域行动的包括日本人在内的海盗集团,中国人和朝鲜人把他们称为“倭寇”,它本来带有“日本侵寇”或“日本盗贼”的意味,但是由于时代和地域不同,它的意味和内容是多样的,把倭寇当作连续的历史事象是不可能的。中国台湾学者吴大昕认为倭寇应属于明代中国华南社会史的一部分,而不为日本的侵略问题。

在倭寇的构成方面,日本田中健夫最早提出前期倭寇的主体来自对马、壹岐和松浦半岛,中村孝荣则认为主要来自对马、壹岐和博多三地,后来高桥公明认为倭寇中还有不少济州岛人,田中健夫随后也认为倭寇主体是高丽人(主要是高丽贱民阶层和漂泊民)与倭人的联合体,而藤田明良和檀上宽还提出元明之际的倭寇还包括方国珍残余势力。多数学者认为来自日本对马、壹岐和九州沿海地区。嘉靖时代关于“倭寇”的官方说法-倭人占十分之三,中国人占十分之七。

(王直)倾货勾引倭奴,门多郎、次郎、四助、四郎等为之部落;初,直自列表之败,而之日本也,居五岛之松浦,偕号徽王,频岁入寇,皆直之谋,其党承奉方略,辄以倭人藉口,故海上之寇概以倭子目之,而不知其为直遣也。(郑若曾《筹海图编》)

倭夷之蠢蠢者,自昔鄙之曰奴,其为中国患,皆潮人、漳人、宁绍人主之也。其人众其地不足以供,势不能不食其力于外,漳潮以番舶为利,宁绍及浙沿海以市商灶户为利,初皆不为盗;推原其故,皆缘当事重臣意见各殊,更张无渐,但知执法,而不能通于法之外;但知一导利,而不知察乎利之弊,或以过激启衅,或以偏听生奸……闽广事体大约相同,观丙子(万历四年)、丁丑(万历五年)之间刘军门尧诲、庞军门尚鹏调停贩番,量令纳铜,而漳潮之间旋即晏然,则前事得失亦大略可睹也。已夫,由海商之事观之,若病于海禁之过严。(谢杰《虔台倭纂》)

各年寇情历历可指:壬子之寇,海商之为寇也;癸丑之寇,各业益之而为寇也;甲寅之寇,沙上黯夫、云间之良户复益而为寇也;乙卯之寇,则重有异方之集矣。(唐枢《御倭杂著》)

倭寇的主体是中国的中小商人阶层,由于合法的海外贸易遭到禁止,不得不从事海上走私贸易的中国人;倭寇的最高领导者是徽商出身的王直,要求废止“海禁令”、追求贸易自由化的海上走私贸易集团的首领。(山根幸夫《图说中国历史》 第七卷《明帝国和日本》)

“倭寇”二字初见于404年的高句丽广开土王碑文,此后丰臣秀吉的朝鲜出兵以至二十世纪的日中战争等事件中都有倭寇的文字表述。由于时期、地域、构成人员等规准的不同,对倭寇的称呼是各式各样的:如高丽时代的倭寇、嘉靖大倭寇、中国大陆沿岸的倭寇、浙江的倭寇、葡萄牙人的倭寇、王直一党的倭寇等,在以上这些倭寇中,规模最大、活动范围最广的是14-15世纪的倭寇和16世纪的倭寇。因为依托于勘合船的日明间交通的中途断绝,中国大陆沿岸发生了大倭寇。最激烈的是明嘉 靖年间为中心,持续至隆庆、万历年间约四十年时间,因而称为嘉靖大倭寇。这个时期的倭寇,日本人参加数量是很少的,大部分是中国的走私贸易者以及追随他们的各色人等。这时在东亚海域初现身姿的葡萄牙人被当作倭寇的同类对待。(田中健夫《倭寇》)

嘉靖年间的大祸 (即所谓倭患)是明代海禁政策造成的后果,“凡违禁私贩出人海上者,官府皆以海盗视之,严予剿除。彼等既不能存身立足,自新复业,则只有往来行剿,或奔命他邦,开辟生路”。(陈文石《明嘉靖年间浙福沿海寇乱与私贩贸易的关系》)

倭寇的首领及基本成员大部分是中国人,即海上走私贸易商人,嘉靖时期的“御倭”战争是一场中国内部的“海禁”与反“海禁”的斗争。(林仁川《明代私人海上贸易商人与“倭寇”》)

倭寇患与平定倭患的战争,主要是中国社会内部的阶级斗争,不是外族入寇。(戴商煊 《倭寇海盗与中国资本主义的萌芽》)

明朝政府把王直集团称为“倭寇”,王直集团也故意给自己披上“倭寇”外衣,他们其实是“假倭”,而“真倭”的大多数却是王直集团雇佣的日本人,处于从属辅助的地位。(王守稼《嘉靖时期的倭患》)