查字网是免费的在线辞海新华字典查询网站,内容来源于网络,如有侵权请及时通知我们删除。

查字网为您提供包括汉字源流、汉字字源、字形演变等查询,收录词语超过40万条,提供汉语词组解释、反义词、近义词、汉字组词造句等内容。

欢迎您使用查字网汉字字源字典查询汉字流源、字源字义及字源演变,我们将继续丰富和完善字源网字典,以便为您提供更好地帮助和服务。

查字网 版权所有 苏ICP备11037243号

词语汉语方言拆分为汉字:

汉字的拼音、笔画、偏旁部首、笔顺、繁体字,汉字字源来历,汉字演变

天河:银~。云~。气冲霄~。成年男人:~子。老~。中国人数最多的民族:~族。~人(a.汉族人;b.指汉代的人)。中国朝代名:~代。~隶(a.汉代的隶书。b.具有东汉碑刻风格的隶书)。……

语字的拼音、笔画、偏旁部首、笔顺、繁体字,语字字源来历,语字演变

1. 语 [yǔ]2. 语 [yù]语 [yǔ]话:~言。汉~。英~。~录。~汇。~重心长。指“谚语”或“古语”:~云:“皮之不存,毛将焉附”。代替语言的动作:手~。旗~。说:细~。低~。语 [yù]告诉:不以~人。……

方字的拼音、笔画、偏旁部首、笔顺、繁体字,方字字源来历,方字演变

四个角都是90度直角的四边形或六个面都是方形的立体;正~形.长~形数学上指某数自乘的积:~根。平~。开~。人的品行端正:~正。~直。一边或一面:~向。~面。地区,地域:地~。~志。~言。~物。~圆。~隅(边疆)。~舆(指领域,亦指大地)。办……

言字的拼音、笔画、偏旁部首、笔顺、繁体字,言字字源来历,言字演变

讲,说:~说。~喻。~道。~欢。~情。~必有中(zhòng )(一说就说到点子上)。说的话:~论。~辞(亦作“言词”)。语~。~语。~简意赅。汉语的字:五~诗。七~绝句。洋洋万~。语助词,无义:~归于好。“~告师氏,~告~归”。姓。……

查询词语:汉语方言

汉语拼音:hàn yǔ fāng yán

汉语方言为汉民族语言的地域性变体。汉语方言的内部发展规律服从于全民族共同语,同时又具有不同于其他方言的特征,在语音、词汇、语法方面都有自己的特点。作为汉语的不同方言,必须具备两个条件:分布在不同地域;是古代汉语的发展结果。汉语方言与汉语的关系是个别同一般的关系。随着社会的进步,经济的繁荣,方言的作用将逐渐变小。

现代汉语有标准语(普通话)和方言之分。汉语方言通常分为十大方言:官话方言、晋方言、吴方言、徽方言、闽方言、粤方言、客家方言、赣方言、湘方言和平话土话。各方言区内又分布着若干次方言和许多种“土语”。其中使用人数最多的官话方言可分为东北官话、北京官话、冀鲁官话、胶辽官话、中原官话、兰银官话、江淮官话、西南官话八个次方言。

Northern Chinese dialects in some places, like the voice of Guangdong, is difficult to understand, but did not attract attention.

北方有些地方的的汉语方言同广东话音一样,难以听懂,但并没有引起人们的关注。

Chinese dialect is a great treasure, and Shanxi dialect likes Shanxi coal, with many valuable things to be developed.

汉语方言是一个伟大的宝藏,而山西方言就像山西煤炭一样,还有许多有价值东西有待开发。

Chinese dialects, is one side and, of course, also are popular languages in the geographical branches.

汉语方言,即是一方之言,又是全民语言在地域上的分支。

Fifth, making a comparison between Tongya and Dictionary of Chinese dialects, to fill up the deficiency of Dictionary of Chinese dialects.

第四章,比较《通雅》与《汉语方言大词典》,以补《汉语方言大词典》引录方言材料之不足。

Besides, the research of dialects spots remains to be a weak link in dialect study.

另一方面,汉语方言点的研究也一直是方言研究的薄弱环节。

In the past decades, a great deal of Chinese dialect vocabulary has been recorded and published.

几十年来,汉语方言调查积累了丰富的词汇语料。

From phonetics' view, this paper analyzes the negative influence of Chinese dialects to English listening, and gives some . . .

从语音学的角度分析汉语方言对我国学生英语语音和听力水平的影响,并提出了加强听力教学的几点建议。

Han Chinese dialects as saying more should be said that good Mandarin, and hear more practice, and should not give up.

做为说汉语方言的汉人更应该说好普通话,多听多练习,而不应该自暴自弃。

Our studies shows that Chinese dialect research and language typology research can realize the benign interaction.

特征二是“过程——状态”的区别。研究表明汉语方言研究与类型学研究可以实现良性的互动。

汉族的先民开始时人数很少,使用的汉语也比较单纯。后来由于社会的发展,居民逐渐向四周扩展,或者集体向远方迁移,或者跟异族人发生接触,汉语就逐渐地发生分化,产生了分布在不同地域上的方言。汉语方言分布区域辽阔,使用人口在9亿以上。

汉语方言为汉民族语言的地域性变体。汉语方言的内部发展规律服从于全民族共同语,同时又具有不同于其他方言的特征,在语音、词汇、语法方面都有自己的特点。作为汉语的不同方言,必须具备两个条件:分布在不同地域;是古代汉语的发展结果。汉语方言与汉语的关系是个别同一般的关系。随着社会的进步,经济的繁荣,方言的作用将逐渐变小。

汉语方言的形成和发展跟社会的发展和变化息息相关,只有密切联系汉族和中国社会发展的历史进行研究,才有可能了解汉语方言形成和发展的具体过程。

相传黄帝时中原有万国,夏朝为三千,西周初期还分封八百诸侯,那时候汉语及其方言的情况到底如何,因史料很少难以具体论述。但中国社会发展到春秋战国时代,汉语的方言差别已可以从先秦古籍的记载中得到证实。《左传·文公十三年》(公元前614):“秦伯师于河西,魏人在东。寿余曰:‘请东人之能与夫二三有司言者,吾与之先’使士会。”这段记载说明当时黄河东西的汉语方言已有差异。《孟子·滕文公下》:“孟子谓戴不胜曰:‘…有楚大夫于此,欲其子之齐语也,则使齐人傅诸,使楚人傅诸?’曰:‘使齐人傅之。’曰:‘一齐人傅之,众楚人咻之,虽日挞而求其齐也,不可得矣;引而置之庄岳之间数年,虽日挞而求其楚,亦不可得矣。’”这里说到齐语、楚语,表明在公元前3、4世纪孟子生活的战国时代,北方的汉语方言跟南方的汉语方言已有相当显著的差异。

秦始皇消灭了各诸侯国,建立起统一的封建帝国,实行“书同文”,“罢其不与秦文合者”。这种规定标准字体、使汉字定型化的工作在一定程度上约束了方言的发展,但方言的分歧还是明显地存在,这在后来西汉扬雄所著《適轩使者绝代语释别国方言》(简称<方言>)一书中反映得十分清楚。《方言》是一本各地方言比较词汇集,所收词语按通行情况大体可分4类:①通语,是各地普遍通行的;②某地某地间通语,通行区域较广的;③某地语,通行区域较窄的;④古今语(或古雅之别语),是冷僻古语之残留,通行区域很窄。现代学者根据《方言》所称引的地名进行分合,得西汉方言区13个:秦晋、郑韩周、梁和西楚、齐鲁、赵魏之西北、魏卫宋、陈郑之东郊和楚之中部、东齐与徐、吴扬越、楚(荆楚)、南楚、西秦、燕代。从中可以看出西汉汉语方言分布的大体情形。《方言》一书所反映的汉语方言分布的情况是汉语随着社会的发展经历了漫长的历史过程所造成的。

根据古书记载,在秦汉以前的上古时代,汉语方言除了汉语共同语的基础方言北方话以外, 吴方言、粤方言、湘方言也可能已经在东南地区内逐渐形成。《汉书·地理志》注说:“自交趾(今越南北部和广东、广西大部)至会稽(今江苏长江以南、茅山以东和浙江大部)七八千里,百粤杂处,各有种姓。”“百粤”即“百越”。从《史记》、《汉书》及《吕氏春秋》、《吴越春秋》等书的记载,可知百越之地古代早就有汉人居住,但他们的来源地并不一致。在汉人跟汉人、汉人跟异族人长期接触的过程中,发生语言的互相影响和融合,逐渐地形成吴、粤、湘等方言。《吕氏春秋·贵直篇》引伍子胥的话说:“夫齐之与吴也,习俗不同,言语不能……夫吴之与越也,接土邻境壤,交通属,习俗同,言语通。”这表明当时北方话的齐语跟南方话的吴语差别已经很大,而吴语、越(粤)语之间的差别倒还很小。《吴越春秋》里的渔父歌,写伍子胥由楚奔吴至江中遇渔父的故事。渔父所唱的吴歌,诗句结构接近楚辞,例如“日月照耀兮寝已驰,与子期兮芦之漪”;“日已夕兮,余心忧悲,月已迟兮,何以渡为,事寝急兮将奈何!”这个例子似乎表明春秋时代吴语跟楚语的差别并不大。扬雄《方言》多次提到“南楚江湘” ,有时也提到“荆汝江湘”和“江湘九嶷”,今天湖南省境内的湘方言,或许在上古时期就已形成并从属于楚语这个南方大方言之内。周秦以后,汉人逐渐南下进入南粤(今广东、广西等地),作为交际工具的汉语,一方面由于山川阻隔,交通闭塞,跟北方汉语越来越疏远;另一方面由于民族杂居而引起语言的相互影响和融合,于是就逐渐形成了粤方言。

汉以后的魏、晋、南北朝时期,中国社会发生了剧烈的变动。居住在北方的匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等少数民族入居中原,相继在北方地区建立政权。原来统治北方地区的司马氏政权南迁江南,大批汉人也因社会动乱而不断南迁。在北方地区,汉语和异族语发生了融合,引起汉语面貌的重大变化;在南方地区,南渡的北方人把北方汉语带到江南,跟当地的汉语方言相互影响和渗透,从而使这一时期的汉语出现“南染吴越,北杂夷虏”(《 颜氏家训·音辞篇 》)的混杂局面。社会的变动,人民的迁移,民族关系的发展等因素都会推动方言的形成和发展,这在魏晋南北朝急剧的社会变动时期更为明显。客家方言、闽方言乃至赣方言的形成和发展就跟中古以后发生的人口大规模集体迁移密切相关。根据历史记载,客家先民第1次大规模的迁徙发生在西晋永嘉之乱以后,他们自河南并州、司州、豫州等地南迁,定居在江西中部一带今赣方言区域;第2次大规模的迁徙发生在唐末和五代十国时期,黄巢起义的战火迫使河南西南部、安徽南部的汉人以及已经南迁江西的移民继续往南迁移,到达闽西及赣南一带;第3次是在蒙古元人南下、宋室濒亡之际,中原汉人随着抗元义军继续南迁,到达粤东和粤北一带。这三次中原汉人的大规模南迁,语言学家认为是形成汉语客家方言的主要社会原因。今天的闽方言地区在秦汉之际就有中原汉人移居,但人数尚少。中原汉人第一次大规模南移入闽是在“五胡十六国”时代,当时中国处于兵荒马乱之中,北方汉人相率离乡背井,播迁于大江东西、五岭南北、入闽的汉人比较集中地定居在闽北以建瓯为中心的建溪、富屯溪流域,闽东以福州为中心的闽江下游以及闽南以泉州为中心的晋江流域。经过这次大规模的南迁,汉人进一步成了福建境内居民的主体,他们带来的当时河南中州一带的中原汉语,跟当地原有汉人所说的汉语乃至异族人所说的语言发生接触,逐渐地形成了闽方言。今天所谓“十五音”系统的闽方言,它的源头或许就是东晋中原汉人入闽后逐渐形成的一种汉语方言。赣方言的历史形成,因限于史料,目前还难以作准确的论断。江西在春秋时代位于吴、越、楚三国的交界处,在汉代则介于荆州、扬州之间。据此推测,这一片土地上的居民当时所使用的汉语,很有可能包括在吴语和楚语的范围之内,或者跟吴语和楚语有很密切的关系。魏晋以后,随着中原汉人几次大规模的南移,江西为必经之地,当地的原有汉语方言跟被带进的北方方言互相影响、渗透和吸收,导致形成既不同于吴、粤方言又不同于北方方言的赣语。由于长期受四周方言的影响,赣方言的语言特征不够突出,分布的地域也不很明确,就现代赣语主要的语音特征看,赣方言跟客家方言比较接近,因而有的语言学者把二者合称为“客赣语”或“客赣方言”。汉语存在着方言差别的同时,也一直存在着共同语,共同语的书面形式自秦代以来都是统一的。这种汉语共同语在春秋时代叫做“雅言”。《论语·述而篇》说:“子所雅言,《诗》、《书》、执礼,皆雅言也。”孔子是鲁国陬邑(今山东曲阜)人,他平时大概说山东方言,但在读《诗》、读《书》、行礼的时候,则用当时的共同语“雅言”。汉语共同语往后发展,至汉代扬雄在《方言》里称之为“通语”, 元代周德清在《中原音韵》里称之为“天下通语”,明代张位在《问奇集》里称之为“官话”,辛亥革命以后称之为“国语”, 现在称之为“普通话”。由“雅言”、“通语”、“天下通语”到后来的“官话”、“国语”以至现在的“普通话”,其发展过程是一脉相承的,反映了汉语共同语在两千几百年间发展的大体过程。汉语共同语是在北方方言的基础上形成和发展起来的,而基础方言及其中心地带则是不断发展变化的。上古时期的秦晋方言在各地方言中影响最大,可以把它看作当时汉语共同语的基础方言。汉代以后,中国社会经历魏、晋、南北朝长时期的社会变动,汉语发生了重大变化,共同语的基础方言随着政治经济文化重心的东移,它的中心也逐渐由陕西、山西东移至河南汴洛中州以至江苏金陵一带。颜之推在《颜氏家训·音辞篇》中谈论当时的审音标准时,认为“榷而量之,独金陵与洛下耳。”辽、金、元、明、清各朝近千年间,中国政治经济文化的重心逐步东移,汉语共同的基础方言的通行区域不断扩大,达到东北和西南各省,基础方言的中心也进一步东移至北京一带。汉语共同语随着基础方言的扩大、变化而变化。作为统一的汉语共同语的书面语,也由古老的文言文发展到现代的白话文。

自秦汉以来,中国一直是封建社会,薄弱的经济基础使社会处于不够统一的状态,因而使汉族共同语的基础方言北方话始终不能完全取代方言而实现汉语的高度统一。正是在中国封建社会的特殊条件下,汉语方言一方面能保持自己的特点并不断发展,甚至由于各地方言的不同演变,造成新的方言分化;另一方面由于汉族和整个中国社会的统一,汉语方言又要服从自己所从属的汉语共同语的发展趋势而继续作为汉语的方言。因此,汉语的各大方言尽管分歧很大,仍是一种语言的不同方言,而不是与共同语平行的不同语言。

作为汉语统一的书面语表现形式的汉字,它的读音在不同的方言区各不相同,方言区的人遇到不认识的字,只要知道它读如某字,就可以用自己方言里该字的读音去读。同时,词语的读音虽然古今有别,但汉字的写法却是一样的,这在客观上也便于沟通古今,加上自有汉字以来,政府法令、契约文书、经典文献、圣人立言以及优秀的文学作品和历史、哲学的名著等都用汉字记载,人们不敢轻易改动其中的字句,甚至古代一些句式和词语的用法,通过师生传授,代代相传,一直沿用下来。汉语共同语和各地方言在发展的过程中都不能不受到这种统一的汉语书面语的影响和制约,比如在许多方言里都有口语音与读书音(接近书面语和共同语的读音)的差别,而在一些方言(例如闽南方言)里二者的差别几乎成了双重的系统;只有在汉语这样的语言中才出现书面语跟口语这样特殊的关系。

汉语方言经历了漫长而复杂的发展过程,这个发展过程是不间断的、渐变性的,然而现代汉语方言跟古代汉语方言的面貌已大不一样,如同现代汉语共同语的面貌有别于古代汉语共同语的面貌一样。事实上每一种汉语方言(无论是大的方言区或小的方言片)都经历了复杂的发展过程。中华人民共和国建立以来,语言发展的大量事实表明,在社会主义条件下,汉语方言发展的必然趋势是向作为现代汉民族共同语的普通话靠拢,普通话的口语和书面语的规范形式必将逐步取代各地的方言。

汉语方言在长期的历史发展过程中逐渐形成了各种不同程度的差异,从而构成了不同的方言区属。

汉语方言分区的原则

方言分区是不同语言的划分,有别于地理上、行政上的分区。不同方言可以同在一个地理区域内,同一方言也可以分布在不同的地理区域中。例如南方的闽方言通行于闽、粤、台、浙四省的部分地域,而在闽、粤两省之中,又分别有闽、客方言并存和粤、客、闽方言并存。行政管辖范围可以变更,方言区属却不可能在短期内随之更改。广东省的海丰、陆丰两县,大部分说闽方言,原隶属于说闽方言的汕头专区。近年来这两个县改属大都不说闽方言的惠阳专区管辖,可是海丰话和陆丰话仍属闽方言。

不同方言之间的关系有亲有疏,必须对近亲和远邻有充分的了解,才能把不同的方言恰切地归到适当的区属中。方言的分区要有不同的层次,根据亲、疏的程度把不同的方言划归不同的层次。最高的一个层次通常称做方言区,例如官话方言区、吴方言区、粤方言区等。同一个方言区中的方言又可以作第2层的区分,通常称做方言片或次方言,例如闽方言区的方言又可以分闽南方言片、闽东方言片、闽北方言片,莆仙方言片、闽中方言片等;吴方言区的方言又可以分为太湖片、台州片、温州片、婺州片、龙衢片等。必要时,方言的划分还可以有第3层次乃至第4层次。第3层次在“片”以下,根据同一片内方言差异的情况可分为若干小片。小片中的各个地点如果方言差异仍然存在,可以再区分为若干地点方言,一般叫做“点”。方言区分的四个层次就是:方言区—方言片—方言小片—方言点。不论是哪一个层次的方言,在分区中始终要从实际出发,判明亲疏关系,该分即分,可合便合。有的地方方言处在不同方言的过渡地带,特别是几种不同方言犬牙交错的地区,如闽、浙、赣交界地区,鄂、湘、赣接壤地区等。方言现象复杂,一时不易确定归属的,只好承认它是过渡地带的方言,不必勉强划归哪一个方言区。

汉语方言分区的依据

语言特征是方言分区最主要的依据。其次还要考虑社会历史背景。地方志中关于本地建制沿革、移民情况等的记载都有参考价值。以通行地域很广的客家方言来看,历来语言学者把说客家话的各个地区看作是同一个方言区。首先根据语言特征确认粤东客话、粤北客话、闽西客话、赣南客话、台湾客话,以及散处湖南、广西、四川等地的客家话都同属一个方言区──客家方言。其次借助有关客家先民播迁的历史资料来说明。以目前定居台湾省的100多万客家人为例,他们的族谱记载着祖先是从粤东嘉应州(今梅县地区)和惠州迁去的。这就不难理解为什么台湾客家话和粤东客家话那么近似。又如语言学上经常提到“方言岛”这一概念,为了准确判明某个方言岛的方言区属,更非把语言特征的调查和社会历史背景的了解密切结合不可。除了语言特征和社会历史背景以外,方言地区人民通话的情况对于确定方言的归属也有参考作用。一般说来,同一方言区的人比不同方言区的人通话交际的可能性要大一些。但也不能一概而论。各方言区内部分歧的程度不一,各方言区之间差异的程度也不一,能相互通话的有可能不同属一个方言区,而同一方言区的人,由于方言片、甚至方言小片之间的差别很大,也有可能通话比较困难。例如客家方言区人民与官话方言区人民之间相互通话的难度就不及闽方言区内闽东方言片人民与闽南方言片人民之间通话的难度大。

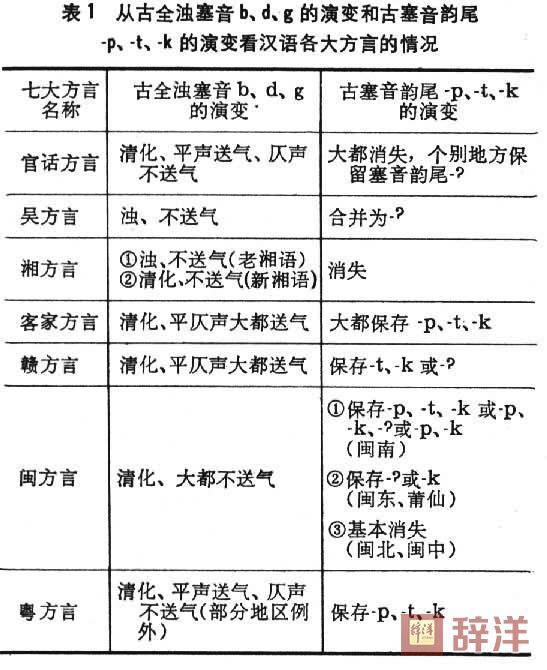

区分汉语方言时,必须对方言间的差异性和一致性都要有充分的了解,光注意方言的差异性而忽略其一致性是片面的。一种方言有别于其他方言,首先从语言差别中表现出来,而在这个方言内部,与之同属一个方言区(片、小片)的,必然又都明显地存在着一致性。缺少这种内部的一致性因素,就很难把它们归并到一起。可见方言间的一致性因素是体现某个方言的基本特征,也是分别方言区属的重要依据。以跟民族共同语普通话差别最大的闽方言为例,尽管它内部各方言片的差别很大,闽南、闽东、闽北、闽中、莆仙等方言片从语言现象看,几乎都难以相互通话。可是,仔细观察闽方言各地的语言特点,不难发现一些突出的共性,依据这些共同的语言特征,并参考有关社会历史文献,闽方言才有可能被划为一个大方言区而和汉语其他各大方言区并列。在选取语言特征来作为划分方言的依据时,要通过反复比较,使最有代表性、最典型的语言特征入选。就语音方面来看,下面这些特征是方言工作者常常考虑的问题:古双唇塞音在三等合口韵前的读法,古全浊塞音b、d、g的演变,古知彻澄母的读法,古照穿床审禅各母的读法,古泥来母的分混,古舌根音声母是否腭化,古塞音韵尾的演变,古鼻音韵尾的演变,古调类的分合,古入声的演变,f-和xu-的分混,鼻音声母是否失去鼻音成分,浊塞擦音及浊擦音的有无,介音的分合,复元音与单元音的转化,元音的长短等。这些特征大都结合汉语语音的历史发展来考虑。有的普遍性较大,一两个特征就能对方言的划分起关键性的作用(表1)。

表1把汉语七大方言在语音上的特点勾划出了一个粗略的轮廓。方言的特点往往交叉出现,有的特点覆盖面很大,有的特点覆盖面小一些。不同特点在区分方言中所起的作用不一。例如古塞音b、d、g的演变,官话方言和粤方言就完全相同,而古塞音韵尾-p、-t、-k的保存,南方粤、客、闽诸方言又或多或少有近似之处。在这种情况下,单凭一两条特征就难以把汉语方言划分清楚。这时不妨再找一些普遍性不那么大,但对于鉴别某一方言却能起作用的特征来补充,使各方言的面目更为清晰。例如古知彻澄母今读t-、t嶉-这一声母上的特征对于确认闽方言就有作用,古入声调演变成为3个或4个入声调的特征,在辨认粤方言时也有作用。有的覆盖面很小的语言特征,却往往能在厘清方言区界时发挥它的作用。例如古匣母字有少数白读为舌根塞音k,如“糊、猴、寒、含、行、厚、汗、滑”等,从福建到广东到台湾,凡是通行闽方言的地方,都具有这个特点。又如古微母字与明母字合为m-,古溪母合口韵的字一部分念f-,这样的语音特征虽然覆盖面很小,也可用来作为辨认粤方言的参考。典型的语音特征对于划分任何一个层次的方言都是必不可少的。例如官话方言区中几个方言片的划分,古入声字的今调类如何就是很重要的语言条件。向来语言学界把官话方言中“古入声字一律念阳平”作为西南官话的一个突出标志。近来有的语言学家认为山西部分地区、陕北部分地区和河南黄河以北部分地区的方言可以考虑另立晋语方言区,其主要根据也是着眼于这些地区古入声字仍保留入声一类,有别于邻近没有入声的官话。又如在考虑广东省内闽方言应该划分几个支系时,首先应该注意“有没有把送气塞擦音读为擦音”和“有没有出现鼻化韵母”这样的语音特征,因为这正是海南岛闽语和粤东潮汕闽语分立两支的重要依据。海南闽语送气塞擦音念为擦音,没有鼻化韵母,而潮汕闽语则恰恰相反,送气塞擦音不念为擦音,有一系列鼻化韵母。以这类突出的语音特征来衡量雷州半岛的闽语,发现那里的语音特色恰恰介乎海南闽语和潮汕闽语之间,因此,根据语言实际情况,可以把雷州半岛闽语另立一支,作为广东省内闽语方言的三大支系之一。

在选取语音特征来区分方言时,除了声、韵、调三方面的特征外,还要注意某些整体性的特征。整体性的语音特征往往能在区分方言时产生显著的效果。例如音节结构上的特征,什么样的声母能和什么样的韵母拼合,各地方言很不一样。又如口语音和读书音在某些方言中异读现象很丰富,文读和白读几乎形成双轨的局面,这一语言特征无疑可以作为辨认闽南方言的重要依据。再如连读时声母、韵母必然产生变化,这是闽东方言独有的特色,可以作为辨认闽东方言的一个依据。语言特征表现在语音、词汇、语法等各个方面,划分方言时,除了考虑语音方面的依据外,也要同时考虑词汇、语法方面的因素。例如闽方言常用词中的“厝”(房子)、“鼎”(铁锅)、“刣”(宰杀)、“冥”(夜晚)等,在别的方言中没有,而在闽、粤、台、浙各省的闽方言中却都普遍存在,可以用来配合语音方面的典型特征,作为确认闽方言的重要依据。又如人称代词复数加“哋”(我哋、你哋、佢哋)这一点,可以作为确认粤方言的语言条件之一, 因为迄今为止, 还没有发现别的方言也用“哋”来表示人称代词复数的。量词和名词、动词的配搭,各地方言也颇为不同。称人用“只”(一只人、两只人)是客家方言区独有的习惯,这也许可以作为确认客家方言的语言依据之一。总之,语言特征的表现是多方面的,只要具有典型性,能够对方言的划分产生积极效果的,都可加以利用。

近50年来,语言学家们陆续运用语言材料对现代汉语方言进行分区,有的分为九区,有的分为八区,有的分为五区。20世纪50年代中期以后,国内最流行的是汉语八大方言的分区,即把汉语方言分为:官话、赣语、吴语、湘语、粤语、客家话、闽南语和闽北语八大分区。70年代以前出版的汉语教材及有关论著,大都采用上述“八大方言”说。后来方言工作者根据日益增多的汉语方言调查成果,感到七大方言中的闽南、闽北两区宜于合并为一个方言区,再在第 2层次中区分若干不同的闽方言片,其余六区仍然照旧,于是就形成了现代汉语七大方言的分区法。这七大方言区是官话、赣语、吴语、湘语、粤语、客家话、闽语。

汉语方言同中有异,异中有同,各方言之间相似的程度和互异的程度不尽相同。大致说来,汉语方言中差异较大,情况较复杂的地区多集中在长江以南各省,特别是江苏、浙江、湖南、江西、安徽(皖南地区)、福建、广东、广西等地;长江以北广大地区,尤其是华北、东北地区,汉语方言的一致性比南方要大得多。总的格局是:北方各方言一致性大、差异性小;南方各方言差异性大,一致性小。就七大方言比较来说,闽、粤两大方言和民族共同语普通话的差别最大,吴方言次之,客家、赣、湘等方言和普通话的差别要小一些,官话方言作为民族共同语的基础,各地官话和普通话之间的差别自然要小得多。方言差异表现在语音、词汇、语法各个方面。下面扼要介绍汉语方言在语音、词汇、语法等方面的主要特点。

语音特点

汉语七大方言的语音系统各具特色。联系历史发展来看,官话方言的音系比较简单,反映了汉语语音从繁向简的发展趋势;南方各大方言音系比较复杂,更多地保存了古代语音的因素。就声、韵、调三部分来说,官话方言的韵母和声调要比闽、粤、吴、客家诸方言简单得多,唯有声母方面,南、北方言各有繁简,官话方言并不从简。某些整体性的语音现象,例如音变现象、异读现象等,南方各方言大都比北方方言复杂一些。

声母方面北方方言声母分类较细,南方方言声母分类较粗。官话方言中的北京、西安、济南等地声母都在20个以上,而南方六大方言中,除了吴方言以外,闽、粤、客家、湘、赣等方言,声母一般都不到20个,只有湘方言中的老湘语才有20个以上的声母。闽方言素以语音复杂难懂著称,而声母系统却大都是所谓十五音,即15个声母,如厦门、福州都是十五音。现从几个方面联系古声母来看各大方言声母的特点。

①古全浊声母的保留与演变。古並、定、从、澄、崇、船、群、匣、邪、禅等声母都是声带颤动的浊声母,有别于声带不颤动的清声母。这一清、浊声母对立的现象在现代汉语七大方言中,除吴方言和湘方言中的老湘语外,其余大都已经消失,官话方言、赣方言、客家方言、粤方言、闽方言等古浊声母字都合并到清声母字中去了。合并的情况不尽相同,大致有 3种类型:一是古全浊声母平声字合到送气清声母中,古全浊声母仄声(上、去、入)字合到不送气清声母中,官话方言属此类,粤方言也基本上属此类;二是古全浊声母字不论什么声调大都合到送气清声母中,客家方言、赣方言属此类;三是古全浊声母字不论什么声调全部或大部合到不送气清声母中,湘方言中的长沙话(新湘语)属此类,闽方言大部分古浊声母字也念为不送气清声母,但仍有部分古浊声母字念为送气清声母。闽方言中有带鼻音性质的浊声母b、g,这在来源上与古全浊声母並、群无关,是从古明、微母和疑母来的(表2)。

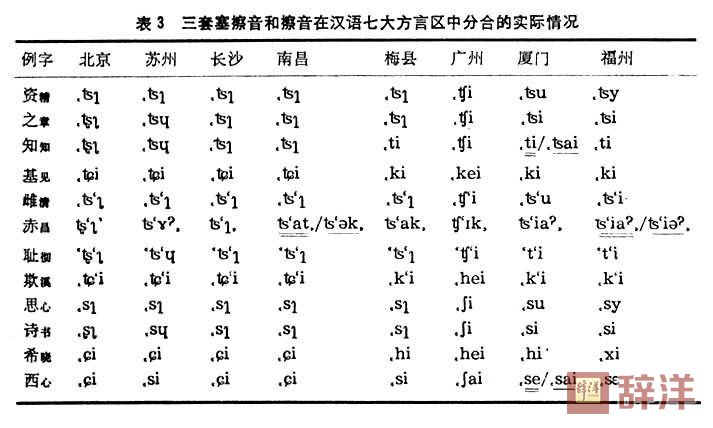

②塞擦音和擦音的分合。古精组声母和知、照组声母发展到现代官话方言的代表点北京话中仍然分为两类,形成堭、堭‘、s和堮、堮‘、惼这两套发音部位不同的塞擦音和擦音,加上精组声母在细音(i-、y-)前舌面化,又和见组(舌根音)声母在细音(i-、y-)前舌面化合流而为另一套舌面的塞擦音和擦音慯 、慯‘、嶃,这就使以北京话为代表的北方官话有了堭、堭‘、 s,堮、堭‘、惼,慯 、慯‘、嶃共3套塞擦音和擦音。这3套并存是北方官话声母数目较多的重要因素。南方赣、客家、闽、粤诸方言则 3套塞擦音和擦音大都只有一套,或为舌尖的堭、堭‘、s,或为舌叶的掵、掵‘、∫,至于堮、堮 、惼,不但只有一套的方言很少见到,拥有两套塞擦音和擦音的方言,如吴方言、湘方言(新湘语)以及官话方言中的西南官话等,一般也只有堭、堭‘、s和慯 、慯‘、嶃而缺少堮、堮 、惼。与此相关,闽方言和客家方言(部分字)由于保存了“舌上归舌头”的上古语音特点,古知、彻、澄的字与端、透、定的字有合流念为t、t嶉的现象;而慯 、慯‘、嶃在只有一套塞擦音和擦音的方言中,一部分精组字仍念堭、堭‘ 、s,一部分见组字仍念k、k‘ 、x(或h),粤方言、客家方言、闽方言都如此(表3)。

韵母方面比较汉语各方言的韵母,可以看出官话方言的韵母比南方各方言的韵母简单得多。官话方言区各地一般都只有30多个韵母 ,如北京、济南、西安都是38个韵母,沈阳、成都都是36个韵母,只有江淮官话韵母超过40个(扬州46个,合肥43个)。官话方言以外的六大方言中,吴方言、湘方言的韵母数目比较少:长沙38个,上海43个,苏州49个,其余客家、赣、粤、闽等方言区各地方言韵母都在50个以上;韵母特别多的,如闽方言潮汕话有76个,泉州话有72个,比官话方言韵母数多一倍左右。各方言韵母繁简如此悬殊,主要体现在韵母中韵尾的保留和消失上。和古音相比,南方各方言较多保留古音中的系列韵尾,特别是鼻音韵尾和塞音韵尾,而官话方言则保留韵尾比较少。此外,在韵腹方面,各方言拥有的主要元音虽然差别不很大,但当两个以上的元音组成复合韵母时,各方言各具特色。有的方言有比较特殊的组合方式,有的方言还有复韵母和单韵母相互转换的现象。韵头方面也存在一些差异,古代汉语语音中所谓两呼(开、合)四等(一、二、三、四)发展到现代汉民族共同语,成了开、合、齐、撮四呼。以四呼来衡量各地方言,也可看出方言韵母的不同特色。下面从四呼的分合变化、元音韵母的组合、辅音韵尾的保留和分合等方面来看汉语方言韵母的一些表现。

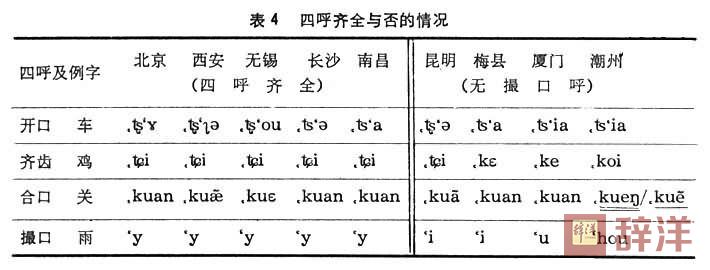

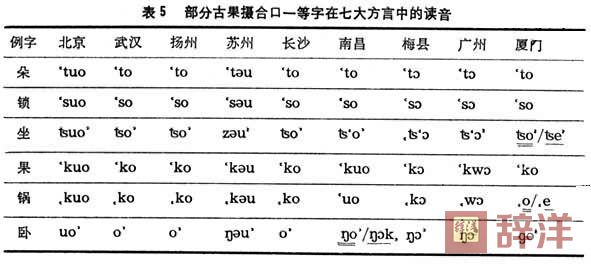

①四呼的分合。四呼的分合在各地方言中的表现主要有两种情况:一是四呼不齐的现象,这在闽方言、客家方言都有所表现,官话方言中的西南官话部分地区,如云南昆明也存在四呼不齐的现象。不齐主要是缺少撮口呼y、y-韵母,有的与齐齿呼i、i-合流,如广东梅县、云南昆明,有的与合口呼 u、u-合流,如厦门(表4)。二是四呼转换的现象。表4中无撮口呼的方言点已显示出有转呼的情况。转呼的突出表现为有些古音属合口呼的字在北京音仍是合口呼,而在某些方言中却转念为非合口韵。常见的如北京念uo韵的字,在南北各地方言中,包括湘、赣、客家、粤、闽等方言和西南官话、江淮官话以及西北官话的部分地区,都有念为开口呼的现象,以古果摄合口一等的字为例(表5)。

②元音韵母的组合。汉语方言中单元音韵母大多数相同,象 a、o、i、u、e等许多方言都有,═、┐、y、ч、嚕、尮等元音在汉语方言中则覆盖面比较小,只出现在少数方言中。相同的元音可以用不同的组合方式构成各具特色的复合韵母,这也是显示方言语音特点的一个方面。例如客家方言的韵母特征之一就是把e和u结合成为eu韵,这个eu韵几乎各地客家话都有,而在其他方言却不多见。又如o和i组成的oi韵,官话方言和吴方言、湘方言等都没有,而在粤方言、客家方言和某些闽方言,如广东的潮州、海南、雷州等地闽语中却很常见。元音的组合一般多以i、u为韵尾,但有的方言却有以y、嚕为韵尾的复合韵,如粤方言的┐y韵(虚,嶆h┐y),闽中方言永安的a嚕韵(草嶉堭‘嚕和i嚕韵(妙 mi嚕‘)等,这些都体现出元音组合上的特色。某些韵母在不同方言中有的是元音和元音组合成的复韵母,有的却只由单元音独自组成单韵母,显示出复合韵母简化的趋势。例如古蟹、效、流三摄的字,官话方言大都念为ai、ei、au、ou等韵,但有的方言却念为单元音韵母,吴方言表现最为突出,湘方言中的老湘语、闽方言、客家方言和官话方言区的部分方言点也都有不同程度的反映(表6)。与此同时,另一种相反的现象也显示出方言韵母的特色。某些单元音韵母在个别方言中转化为由元音和元音组合而成的复韵母。例如“毙”字粤方言广州话念为p奃i戼,闽方言福州话念为pei戼。又如“具”字北京话念为慯y嶈, 广州话念为k┐y戼,福州话念为k═y戼,也是由单元音韵母转化为复韵母。

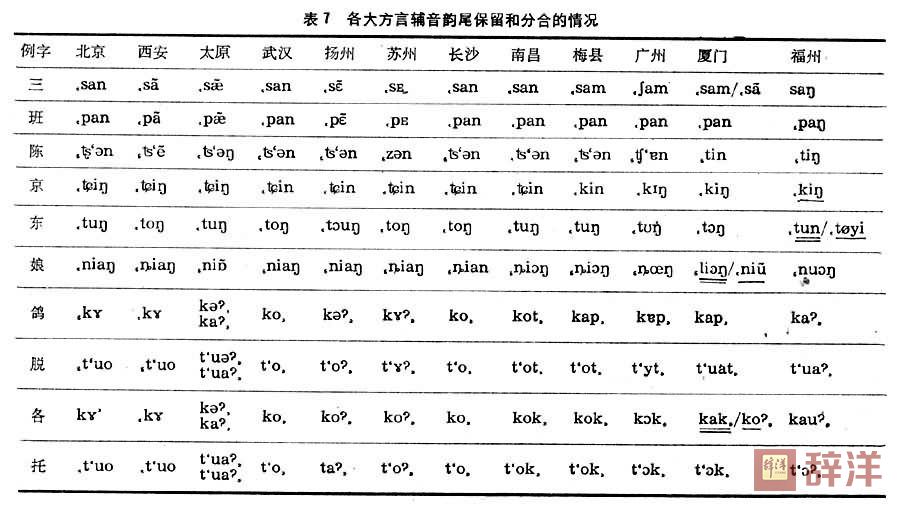

③辅音韵尾的保留和分合。古音中的辅音韵尾有鼻音韵尾-m、-n、-嬜和塞音韵尾-p、-t、-k。这 6个韵尾在现代汉语各方言中保留和分合的情况很不一致,总的来说,南方方言保留较多,北方方言保留较少,官话方言大多取合并和脱落的方式:鼻音韵尾合并为-n、-嬜两个(有的地方合并为一个),塞音韵尾基本上脱落,只有个别地方把-p、-t、-k合并为-妱;长江南岸的吴方言一般是鼻音韵尾只保留一个-n或-嬜,塞音韵尾只保留一个-妱;湘方言鼻音韵尾保留-n、-嬜两个,塞音韵尾已脱落;客家方言代表点广东梅县话完整地保留了-m、-n、-嬜和-p、-t、-k6个辅音韵尾;赣方言南昌话则少了-m、-p韵尾,留下-n、-嬜和-t、-k;粤方言是-m、-n、-嬜和-p、-t、-k齐全;闽方言各支系情况不一,闽东福州话鼻音韵尾合并为一个-嬜,塞音韵尾合并为一个-妱,而闽南厦门话除保留-m、-n、-嬜和-p、-t、-k外,还多一个-妱,成了 7个辅音韵尾。在汉语方言的辅音韵尾中,鼻音韵尾-n、-嬜的覆盖面最广,从南到北各地方言几乎都有,或至少有其中的一个。与鼻音韵尾有关的还有鼻化韵。鼻化韵由鼻音韵尾弱化而来,湘、吴、闽诸方言以及官话方言中的华北、西北一部分地区都有鼻化韵;有的地方鼻音弱化以至于从鼻化韵进一步转为开口韵,这在吴方言中表现最为突出(表7)。

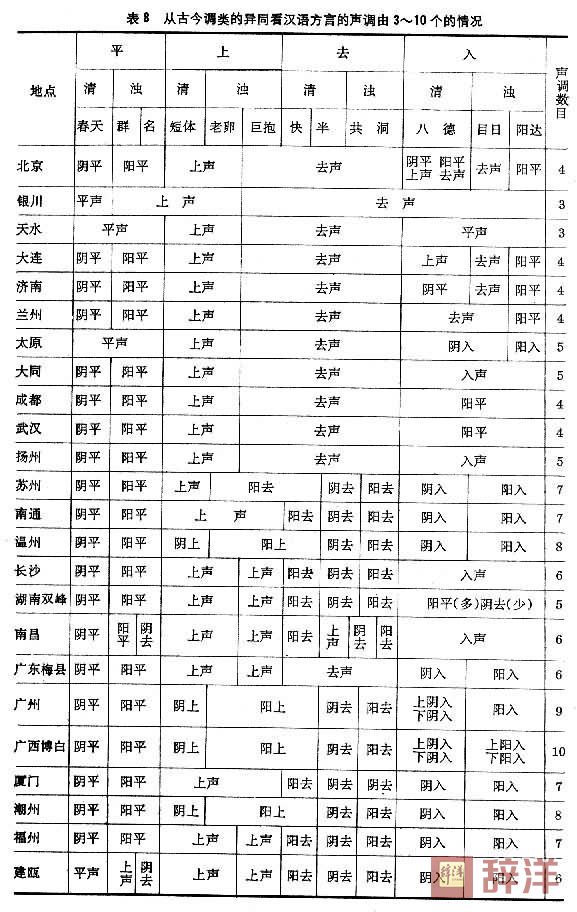

声调方面现代汉语方言的声调,总的说南方方言调类多,北方方言调类少。官话方言一般以 4个声调为多,少数5个声调,西北有的地方少至3个。长江以南只有属于官话系统的西南官话仍保持 4个声调,其余各方言的声调都在5个以上:湘方言5~6个,吴方言一般7~8 个(只有上海是 5个),客家方言、赣方言都是 6个,闽方言7~8个,粤方言8~10 个(个别地方少于 8个)。声调数目的多少是反映方言语音复杂程度的一个重要标志,声调中有没有保留古音中的入声调类,又是南方各大方言和官话方言的重大差别。粤方言的调类是汉语方言中最多的,它的入声有3~4个调类(表8)。

音变和异读方面汉语方言的语音特点除了分别从声、韵、调三方面加以分析以外,还可以从音节结构的特点,声、韵、调配合的规律,语音在语流中的变化,字音在实际运用中的异读现象等方面作进一步考察。其中最引人注目的是方言中连读音变和文白异读的现象。总的说,连读音变和文白异读在南方各方言中普遍存在,官话方言区的方言,音变和异读现象没有南方方言那样复杂。以连读音变中的变调一项来看,南方各地几乎每个方言都有独自的一套,规律性都很强。例如变调内容非常丰富的吴方言和闽方言,就各有自己的规律:闽方言两字组连读时主要由后一音节决定前一音节的变调,吴方言两字组连读时主要由前一音节决定后一音节的变调。闽方言的连读变调使得每一个字(音节)都有单字调和连读调两种不同的调值,闽东方言(以福州话为代表)连读以后不但声调有变化,连声母韵母也要发生变化,形成声母、韵母在运用中的一系列变体,这些变体正是最能体现闽东方言个性的语音特征。文白异读即通常所谓读书音和口语音的不同。南北各地方言都或多或少有所表现,其中闽方言的闽南一片表现特别突出,以厦门话为例,读书音和口语音各司其职,几乎各自形成一个语音系统,成为体现闽南方言特色的重要内容之一。

词汇特点

汉语方言之间存在着词汇上的差别,具体表现为各地方言都拥有相当数量的方言词,这些方言词有的只通行于某个方言区或某几个方言区,有的只通行于某一个方言片,甚至只通行于某个方言小片,某个方言点。方言词汇的差异,主要表现为以下几个方面:

源流差异有的方言较多地继承了古代汉语的词汇,这些词汇在别的方言已不用或少用,自然就形成了某一方言的词汇特色,南方闽、粤、吴等方言都有不少这类词语。例如粤方言常用的“睇”(看)、“企”(站)、“行”(走)、“着”(穿)、“镬”(铁锅)、“饮茶”(喝茶)、“佢”(他)……,闽方言常用的“鼎”(铁锅)、“目”(眼睛)、“惊”(怕)、“厝”(房子)、“箸”(筷子)、“索”(绳子)、“头毛”(头发)……,这些都是“自古有之”的古语词,应该说是同源异流。此外,异源的差异也显示出方言词汇的特色,粤方言中较多借入英语的语词,闽方言却借入马来西亚-印度尼西亚语词,例如“手杖”一词,粤方言叫“士的”,借自英语,闽方言叫“洞葛”,借自马来西亚 -印度尼西亚语。北方东北一带借入了一些俄语、满语的语词。这些来源不同的外来词增添了词汇的方言色彩,各有各的特色。

造词差异同样的概念,汉语各方言往往采用不同的语素,从不同的角度命名,从而形成了一些词形有别、含义相同或相近的方言词。例如粤方言把“ 手套”叫“手袜”,湖北有的地方叫“手笼子”,就是从不同的角度选用语素。南方“冰”、“雪”不分,粤方言就从这个错觉出发把“冰棍”命名为“ 雪条”, 与之相关,带“冰”的词也都一律用“雪”, 如“雪糕”(冰淇淋)、“雪藏”(冰镇)、“雪柜”(冰箱)等等。又如“萤火虫”吴方言叫“游火虫”,赣方言叫“夜火虫”,客家方言叫“ 火蓝虫”, 闽方言叫“火金姑”(厦门)、“火夜姑”(潮州)、“蓝尾星”(福州)等等。着眼点不同,也就产生了形形色色的同义异形的方言词。这一类的方言词汇在从南到北的方言中都很多,是词汇差异中最主要的一个方面。

构词差异汉语方言利用共同的语素构词,但在方式上有所不同,形成一批各具特色的方言词。比如闽、客家方言把“客人”叫“人客”,闽、客家、吴方言把“热闹”说成“闹热”,把“拖鞋”说成“鞋拖”(闽)、把“拥挤”叫“挤拥”(粤),都是把共同的语素颠倒的结果。附加成分的有无和不同,也形成不同的词汇特点,如北方方言多用“子” 结尾,南方方言常用“阿”开头(表示人)等等。

词义差异词形和意义之间的联系有一定的灵活性。不同方言的同一词形在词义上常有所不同,有的甚至与原来的词义几乎失去联系。这类因词义转化而形成的方言词汇差别,最常见的是词义的扩大和缩小。例如闽、粤、客家方言的“肥”和“胖”都叫“肥”,指人的“胖”和指动物的“肥”没有区别;又如南方“食”的含义和北方的“吃”基本相同,但某些南方方言,如闽方言“食”可兼指“喝”(茶)、“吸”(烟);“水”在粤方言、客家方言都兼指“雨”,“下雨”叫“落水”;“手”在闽方言中兼指“手臂”;“蚊子”在长沙话中兼指“苍蝇”。这些都是南方方言词义广、北方方言词义狭的例子。也有南方词义狭、北方词义广的现象,例如官话的“面 ”, 普遍用来兼指面粉和杂粮的制成品,如“小米面”、“棒子面”,儿化后还可以指碾成粉末的东西,如“胡椒面儿”,而在吴、粤、闽、客家等方言中,“面”却用来单指“面条”。词义转化以至所指完全不同的情况在方言中也时有所见。如“冤家”指的是“吵架”(闽)、“对手”指的是“帮忙”(福州)、“爷”指的是“父亲”(客、赣)、“地”指的是“坟墓”(客家)、“客气”指的是“ 漂亮” (赣)等等。有的方言词词义刚好对换,如粤方言的“房”等于普通话的“屋子”,粤方言的“屋”等于普通话的“房子”。形形色色的词义差异,显示出不同方言在词汇上的不同特色。

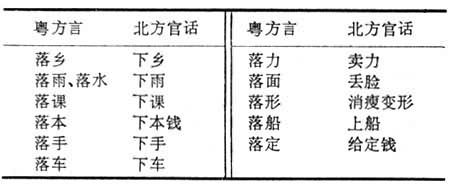

价值差异同样一个词,往往在某个方言中是很活跃的常用词,而在另一个方言中却是生僻词。这种价值上的差异也是表现汉语方言词汇特色的一个方面。例如“下”跟“落”这两个动词,南、北各地方言都有,但在粤、闽、客家等方言中,“落”的使用频率和构词能力都要比官话高得多。试以粤方言和北方官话比较:再如闽方言和普通话都有动词“拍”和“打”,在闽方言中“拍”用得比较广,以厦门话为例,“拍人”(打人)、“拍战”(打仗)、“拍粉”(涂粉)、“拍破”(打破)、“拍条” (开条子)、 “拍铳”(打枪)、“拍折”(弄折)、“拍火”(救火)等等,在普通话中,“打”比“拍”使用频率要高得多,据<现代汉语词典>统计,“打”字领头的词目有 179条,而“拍”字领头的词目只有14条。

以上所举汉语方言词汇的差异大都体现在日常生活用词中。总的说来,南方闽、粤两大方言在词汇方面跟官话方言系统各方言之间的差别最大,有人作过粗略的统计,常用语词中,闽、粤方言和共同语不同的,总数大约在30%以上(表9)。

语法特点

语法结构是语言体系中最稳固的。相对来说,汉语方言在语法上的差异性要小一些,但综观各地方言,仍反映出各种各样的语法特点,主要表现在以下 4个方面。

实词的形态变化实词中表示语法意义的形态变化,即语法学上所谓构形法的手段,在方言中有不少独特的表现,拿重叠来说,闽方言莆田话单音名词有的可以重叠,重叠后作谓语用,例如“目珠柴柴”(眼神呆滞);陕西话单音名词重叠后又可用作定语,如“盒盒粉”(用盒子装的粉);单音动词重叠表示动作概遍性的意义是闽南方言的特色,如厦门话“ 出出去” (全部出去)、“收收起来”(全部收起来)。形容词在各地方言中都可重叠,但形式各异,吴方言就有前加成分重叠(AAB)、后加成分重叠(ABB)、双音形容词重叠(ABAB、AABB)、嵌词重叠(A头AB、A里AB、A透A透)等多种不同的重叠方式。普通话和多数方言里的单音形容词只重叠一次,如“红红”、“白白”,而闽方言的单音形容词却可以重叠多次,并且一次比一次表示的程度更高,如“红-红红-红红红”,必要时甚至可以重叠至 5次之多。再从附加前缀和后缀来看,各地方言也有不同表现,例如“阿”是南方方言常用的前缀,“子”虽是南北各地方言普遍存在的后缀,但使用的范围却很不一致,四川话有“树子”、“羊子”的说法,吴方言用得更广,“车子”、“镬子”、“学生子”,甚至表示时间的词也可以加“子”,如“昨日子”、“明朝子”等。利用语词内部语音变化来表示语法意义,这种内部屈折在方言中也不乏例子。如粤方言用声调的变化来表示动作行为的完成:嬜婖∫Ιkla“我食啦”和嬜婖∫ΙΚ卙1a“我食(过)啦”,后句意思是“吃”的行为已完成,用变调(∫ΙK的调值由22变35)来表示。闽方言许多地方都利用音素的变化表示人称代词的复数,如厦门话:gua“我”、1i“你”、i“伊,他”,变成复数时是:gu(a)n“我们”、lin“你们”、in“伊们,他们”。

虚词的不同用法虚词的运用是汉语语法的特色。汉语方言在这方面也有不少特点。拿助词来看,各地方言的助词跟普通话差别很大。表领属关系的结构助词“的” 在官话方言中大体上都以舌尖音 t 开头,如t媅、ti之类,而在南方各方言中,大体上都以k、g等舌根音开头,如上海话g媅妱、南昌话ko嶈、 梅县话ke嶈、广州话kε嶈、福州话扄ki。俨然分成南、北两派。又如表示时态的助词,各地方言也很不一样,动作的完成苏州话用“仔”,如“去仔一趟”,广州话用“咗”,如“去咗广州”,四川话用“倒”,如“ 吃倒饭”,湖南双峰话(老湘语)用“解”,如“他上解课就回去”等等,各有特色。再拿语气词的运用来看,各地方言有很多独具一格的语气词,如吴方言苏州的“哉”、“哉啘”、“哚”、“”、“ 阿”,粤方言的“ 咩”、“”、“噃”、“啩”、“啫”、“亄啩”、“啰噃”、“之嘛” 等等,其中有的语气词所表达的语气很复杂 , 不容易用共同语对译,如粤方言的“啫”,有时有提醒对方的口气,有时有轻蔑的意味,有时又只是一种没有意义的口头禅。形形色色的语气词表达了丰富多采的感情,对增添方言的特色很有作用。例如介词、连词等虚词,在方言中也都或多或少有独特的表现。

语序的特点语序在汉语语法中占有重要的位置。各地方言的语序跟普通话差别不大,一些最基本的结构,如主语-述语-宾语、定语和状语在前、中心语在后的格式,各地方言的语序大都相同。可是,大同中仍有小异,例如状语的位置,粤方言有一些常用的词作状语时经常后置,例如:“你去先” (你先去),“食多啲”(多吃一点儿),“买两斤香蕉添”(再买两斤香蕉),“呢条裤长得滞”(这条裤子太长)等;补语的位置在方言中也有特别的现象,例如“我打不过他”在粤方言中既可说成“我打唔过佢” ,也可说成“我打佢唔过”吴方言的绍兴话有“打伊败”(打败他)的说法。双宾语中两个宾语的次序在普通话中一般是指人的宾语在前,指物的宾语在后,但南方粤、闽、客家、吴、赣等方言中都存在着另外的格式:指物的宾语在前,指人的宾语在后。例如“给他一本书”这句话,广州话说成“畀”(给)一本书佢(他)”,上述其他方言也都类此。

几种句式的不同结构有几种汉语中常用的句子,方言中存在着特殊的结构方式。比较句中的不等式:客家方言用“甲-比-乙-过-性状词”,如“佢比过大”(他比我大),粤方言用“甲-形容词-过-乙”,如“今日冻过琴日”(今天比昨天冷),闽方言用“甲-较-形容词-乙”的格式,如台北话“台南较细台北”(台南比台北小)。被动句:不少方言中的被动句跟普通话不同,由于没有专用介词“被”,大多采用表示“给予”意义的动词来兼表被动,如广州话的“畀”,厦门话的“互”,梅县话的“分”,上海话的“拨”等,如广州话“佢畀狗咬亲”(他被狗咬了),厦门话“伊互人拍一下”(他被人打了一下)。被动句的结构有些方言也与众不同,如青海话用“给”表示被动,但却置于动词之后, 如“他的书看给了” (他的书被人看了)。普通话被动句中的“被”字后面不一定要引出主动者来,而在南方一些方言里, 却非把主动者引出不可, 例如“茶杯被打破了”,上海话说“茶杯拨伊(或某人)打破了”,“伊”是不能少的。处置句:就是把字句,汉语各方言结构大致一样,但在介词的选用上各有特色,有用“将”(闽、粤、客家),有用“拨”(吴)等等,有的地方处置句跟被动句完全一样,同一句话可以有两种解释,如鄂东楚语“我把他气死了”这句话,既可以是我“把”他气死,“我”是主动者,也可以是我“被”他气死,“我”是被动者。疑问句:普通话的疑问句可以单纯用语调表示,可以在句末加疑问语气词,也可以在谓语部分肯定与否定相叠;南方各方言在运用肯定与否定相叠时,结构上有独特之处,粤方言常把宾语提到肯定与否定之间, 如“你去学校唔去”(你去不去学校);闽方言和吴方言则采取在句末加否定副词的办法表示疑问,如海南闽语“你去看电影无?”(你去看电影吗?)除了上述几种常用的句子在汉语方言中存在着不同的特点以外,有的方言还存在一些独有的特殊句型,也很引人注目。闽方言中有一些用“ 有”、“ 无”带上动词(或动词结构)、形容词组成的句子,在其他方言中就很少见。例如厦门话“者久伊有来我无去”(这一向他来过我没去过),台北话“去新竹有远无?”(到新竹去远不远?)潮州话“伊有睇戏,我无睇戏”(他看了戏,我没看戏)等。

汉语方言的研究源远流长, 历史悠久。大体说来,从扬雄的《方言》到章炳麟的<新方言>,古代汉语方言学经历了1900年左右;从“五四”运动到现在,现代汉语方言学又经历了近70年的发展过程。

先秦古籍中已有方言的著录。相传古代帝王为了体察民情风俗,博通天下名物,在每年秋后的农暇季节,派遣使臣乘坐轻便的车子到各地去搜集方言异语。这大概就是东汉应劭《风俗通义序》上所说“周秦常以岁八月,遣轩之使,采异代方言,还奏籍之,藏于秘室”的情形。但这些都还不能说是方言的研究。随着时间的推移,汉语言文字从先秦发展至汉代已经有了重大的变化,人们阅读古籍已有许多困难。为了适应阅读和研究古代典籍的需要,汉代便兴起了以诠释词语为主要内容的训诂学。扬雄《方言》(全名《轩使者绝代语释别国方言》)是汉代训诂学一部重要的工具书,也是中国第一部汉语方言比较词汇集。它的问世表明中国古代的汉语方言研究已经由先前的萌芽状态而渐渐地发展起来。《方言》被誉为中国方言学史上第一部“悬之日月而不刊”的著作,在世界的方言学史上也具有重要的地位。

从汉末创制反切以后,中国古代语言学在发展训诂学的同时,又渐渐地兴起了音韵学。汉语方言研究跟训诂学和音韵学都有密切的关系。魏晋南北朝时期产生的许多韵书,如李登的《声类》、吕静的《韵集》、夏侯咏的《韵略》、周思言的《音韵》、李槩的《音谱》等,它们大都是“各有土风”的方言同音字表。到了隋唐时代,中国社会结束了魏晋南北朝长期分裂的局面,加上经济的发展,科举制度的实行,反映在语言文字上,对共同语规范的要求十分迫切,着重中原正音、排斥方言土语的风气相当突出。因此隋代陆法言编撰<切韵>之后,方言韵书不仅很少有新著出现,就是原有的一些也都因被忽视而先后亡佚。从隋唐到宋元之际,汉语语音又发生了重大变化,以正音为目的的《切韵》、《唐韵》、<广韵>、《集韵》一系韵书,由于跟口语相距日远,渐渐失去了语音规范的作用,只是作为诗韵而被文人沿用。这多少为音韵的研究转向从实际语音出发的道路创造了客观条件。正是在这样的历史条件下,出现了元末周德清以14世纪初期反映北方口语语音的北曲为依据而编成的《中原音韵》,而且以它为先导,以后产生了一系列北音系统的韵书。这在汉语音韵学上是一个划时代的重大革新,也给汉语方言的研究带来了新的变化。比如明朝晚于《中原音韵》 100多年兰茂编的《韵略易通》,晚于《中原音韵》 300多年毕拱宸编的《韵略汇通》等韵书,反映了北方话即官话方言中某些地点方言的语音系统。这一类北音韵书不仅对研究某些方音的历史演变有参考价值,而且对研究当地方音跟其他官话方言音系的关系等也都有一定的作用。除韵书以外,某些字书和笔记杂谈性质的著作也有方音材料的著录。如唐代颜师古的<匡谬正俗>、宋代王应麟的《困学纪闻》、明代张位的《问奇集》等书中都谈到各地的一些方音。从魏晋迄于元明时期,方言词汇的研究专著很少,零星的材料大多散见于笔记、杂谈之类的著作之中。如宋代陆游的《老学庵笔记》、明代陶宗仪的《辍耕录》、扬慎的《丹铅总录》、胡应麟的《庄岳委谈》、郎瑛的《七修类稿》等书中都有方言俗语的记载,但其规模和成就远不及扬雄的《方言》。东晋的郭璞继承了扬雄重视活的方言词汇的传统,为扬雄《方言》作了第一个注本,他以晋代方言来跟扬雄所记的汉代方言相比较,指明某些汉代方言词语保存在某地,转移到何处,或已发展为通语,因而《方言注》保存了汉晋时期语言流变的不少材料,正如王国维所说:“读子云书,可知汉时方言;读景纯注,并可知晋时方言。”(《观堂集林》卷五《书郭注〈方言〉后一》)。

清代是中国传统语言学的鼎盛时期。汉语方言的研究这时也得到了比较全面的开展,取得了较大的学术成就: ①撰写了许多调查、 辑录和考证方言俗语的著作。其中有的以比较通行的一般性的方言俗语作为调查、辑录和考证对象,如钱大昕的《恒言录》、陈鳣的《恒言广证》、孙锦标的《通俗常言疏证》、钱坫的《异语》、翟灏的《通俗编》、梁同书的《直语补证》、张慎仪的《方言别录》、钱大昭的《迩言》、平步青的《释彦》、胡式钰的《语窦》、郑志鸿的《常语寻源》、易本烺的《常语》、顾张思的《土风录》、梁章矩的《称谓录》、罗振玉的《俗说》等;有以某个地点方言或区域方言的方言俗语作为调查考证对象的,如孙锦标的《南通方言疏证》、李实的<蜀语>、张慎仪的《蜀方言》、胡韫玉的《泾县方言》、胡文英的<吴下方言考>、范寅的<越谚>、毛奇龄的《越语肯綮录》、茹敦和的《越言释》、刘家谋的《操风琐录》、詹宪慈的《广州语本字》、杨恭恒的<客话本字>等。这些著作大致可以分为两种类型:一类是以考证某一词语的历史渊源为目的,旨在指出某一方言词语最初见于何书,或出自何人所撰著作,寻找所谓“初见”;另一类是以考求某一词语的“本字”为目的,旨在“证俗世之伪字”,或使他人“多获一字之益”

在中国现代几大汉语方言中,北方方言可以看成是古汉语经过数千年在广大北方地区发展起来的,而其余方言却是北方居民在历史上不断南迁逐步形成的。在早期的广大江南地区,主要是古越族的居住地,他们使用古越语,与古汉语相差很远,不能通话。后来,北方的汉人曾有几次大规模的南下,带来不同时期的北方古汉语,分散到江南各地区,于是逐步形成彼此明显不同的六大方言。现各方言之间差异究其原因有三:一是北方汉语与南方古越语在彼此接触之前,其内部就有各自的地区性方言;二是北方汉语南下的时间不同,自然汉语本身就不相同;三是南方各方言分别在一定独特环境中发展。

现代汉语有各种不同的方言,它们分布的区域很广。但由于这些方言和共同语之间在语音上都有一定的对应规律,词汇、语法方面也有许多相同之处,因此它们不是独立的语言。

每种语言都有自身的文化特色而无法为别的什么语言所代替,其文化价值都值得尊重与传承,而一种语言的文化价值其实还包括方言的存在。值得说道的是,我国各地的戏曲有上百种,每种地方戏都是以方言为基础的,若没有了方言,这些地方戏就成了无源之水、无本之木,珍贵的地方戏文化遗产也就无从继承。

方言是文化的活化石,如不加以保护,许多地方文化将会消失。著名学者周海中教授在接受媒体采访时指出:语言是人类文化的载体和重要组成部分;每种语言都能表达出使用者所在民族的世界观、思维方式、社会特性以及文化、历史等,都是人类珍贵的无形遗产;当一种语言消失后,与之对应的整个文明也会消失。当今处于弱势的民族语言正面临着强势语言、全球化、互联网等的冲击,正处于逐渐消失的危险;因此,有关机构和语言学界都应该采取积极而有效的措施,抢救濒临消失的民族语言。保护少数民族语言和汉语方言,有利于人类文明的传承与发展,也有利于民族团结、社会安定。