查字网是免费的在线辞海新华字典查询网站,内容来源于网络,如有侵权请及时通知我们删除。

查字网为您提供包括汉字源流、汉字字源、字形演变等查询,收录词语超过40万条,提供汉语词组解释、反义词、近义词、汉字组词造句等内容。

欢迎您使用查字网汉字字源字典查询汉字流源、字源字义及字源演变,我们将继续丰富和完善字源网字典,以便为您提供更好地帮助和服务。

查字网 版权所有 苏ICP备11037243号

词语中华白海豚拆分为汉字:

中字的拼音、笔画、偏旁部首、笔顺、繁体字,中字字源来历,中字演变

1. 中 [zhōng]2. 中 [zhòng]中 [zhōng]和四方、上下或两端距离同等的地位:~心。当(dàng)~。~原。~华。在一定范围内,里面:暗~。房~。~饱。性质或等级在两端之间的:~辍(中途停止进行)。~等。~流砥柱。表示……

华字的拼音、笔画、偏旁部首、笔顺、繁体字,华字字源来历,华字演变

1. 华 [huá]2. 华 [huà]3. 华 [huā]华 [huá]美丽而有光彩的:~丽。~艳。~彩。~贵。~章。~表(亦称“桓表”)。~盖。精英:精~。含英咀(jǔ)~。开花:~而不实。春~秋实。繁盛:繁~。荣~富贵。奢侈:浮~。奢……

白字的拼音、笔画、偏旁部首、笔顺、繁体字,白字字源来历,白字演变

雪花或乳汁那样的颜色:~色。~米。明亮:~昼。~日做梦。清楚:明~。不~之冤。纯洁:一生清~。~璧无瑕。空的,没有加上其它东西的:空~。~卷。没有成就的,没有效果的:~忙。~说。没有付出代价的:~吃~喝。陈述:自~。道~(亦称“说白”、“白……

海字的拼音、笔画、偏旁部首、笔顺、繁体字,海字字源来历,海字演变

靠近大陆,比洋小的水域:~洋。~域。~拔。~疆。~内。~岸。~誓山盟。五湖四~。用于湖泊名称:青~。中南~。容量大的器皿,巨大的:~碗。~涵(敬辞,称对方大度包容)。夸下~口。喻数量多的人、事物像海的:人山人~。火~。漫无目标地:~骂。~找……

豚字的拼音、笔画、偏旁部首、笔顺、繁体字,豚字字源来历,豚字演变

〔~鼠〕哺乳动物,亦称“荷兰猪”、“天竺鼠”。小猪,亦泛指猪:~肩。~蹄。~儿(谦称自己的儿子)。……

查询词语:中华白海豚

汉语拼音:zhōng huá bái hǎi tún

中华白海豚(学名:Sousa chinensis),属于海豚科、白海豚属的海洋哺乳动物。体长2.0-2.5米,最长达2.7米,体重200-285千克。体粗壮,喙中等长,背鳍基部形成增厚的脊,上有近三角形的较大的背鳍,鳍肢和尾叶均宽,均具圆的梢端,标本最大体长约2.6米,下颌前端略超出上颌,喙与额隆间没有深的凹痕为界,背鳍基部形成增厚的脊;尾柄具发达的背脊和腹脊;幼体时为暗灰色,随年龄增长变浅,亚成体灰色和粉红色相杂,成体纯白色,常由于充血而透出粉红色;有些成体的身体上有暗色斑点,少数个体在呼吸孔后的颈部有暗色斑点形成的环。

喜欢栖息在亚热带海区的河口咸淡水交汇水域,生活在浅水区和多岩石处,休息或游玩都会集结在靠近沙滩的海域。其作息通常会与涨潮和日照的时间相配合,晨昏最为活跃,常在潮涨时觅食。食物主要是河口的咸淡水鱼类,也取食头足类,不经咀嚼快速吞食。通常在春季和夏季繁殖。经过10-12个月的妊娠期后,每胎产一仔,初生的幼豚体长约100厘米。

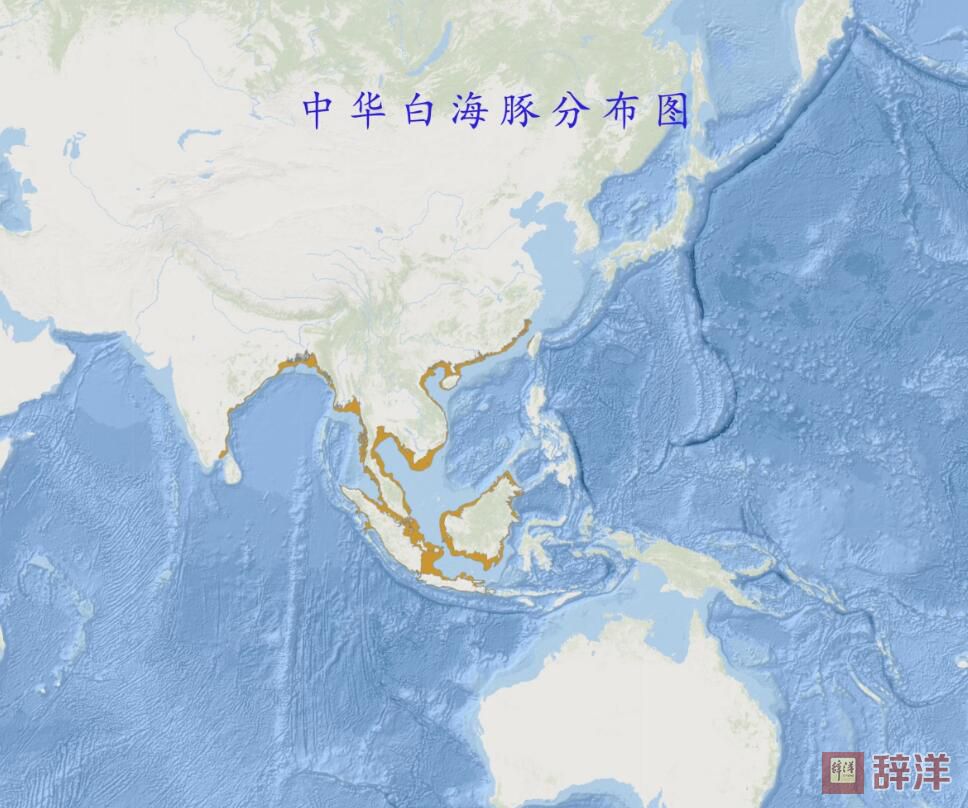

中华白海豚分布于从中国东南部经东南亚直到孟加拉湾的沿岸浅海区主要分布于西太平洋、东印度洋,广布于中国东南部沿海,属于国家一级保护动物,素有“水上大熊猫”之称。

The Sokos waters are also unique being the only location where the Chinese white dolphin and the Finless porpoise co-occur in local waters.

大鸦洲水域更是本地唯一有中华白海豚和江豚出没的生境。

the sanming bay area of guangxi, is top of Chinese white dolphin's hometown.

三娘湾是广西十佳景区之一,中华白海豚的故乡。

Xiamen has established the Chinese White Dolphin Natural Reserve and Egret Natural Reserve.

厦门建立了中华白海豚自然保护区和白鹭岛自然保护区。

The waters around Soko Islands are important habitats for the Chinese white dolphin and Finless porpoise.

大小鸦洲邻近水域是中华白海豚与江豚的重要生境。

sino groups executive director , mr . yu wai wai , said the pink dolphin is a hong kong mascot that deserves our respect and protection.

信和集团执行董事余惠伟先生称,中华白海豚乃香港的吉祥物,它们绝对需要香港人珍惜及保护。

WWF Hong Kong will continue to strive for the conservation of these dolphins.

我们会继续为保护中华白海豚而努力。

Much concern has been voiced over their continued survival in Hong Kong crowded and polluted waters.

各方面均关注到挤迫且污染的海域影响中华白海豚。

Chinese White Dolphins living in Hong Kong waters, also a mascot of Hong Kong.

生活在香港水域的中华白海豚,亦是香港的吉祥物。

Breakfast at a private club. An adventure tour - dolphin watching or helicopter ride. Depart Hong Kong.

于私人会所享用早餐后,参加兴奋刺激的中华白海豚观察之旅,或搭乘直升机观光,然后离开香港。

白海豚属的分类一直存在争议。虽然太平洋和印度洋西部的白海豚在外貌和习性上的差异都很显著,后续的遗传学研究也发现太平洋和印度洋的白海豚应分为2-3个物种,甚至2004年出版的《中国动物志·兽纲第九卷》已将中华白海豚和印度洋白海豚按两个物种对待,但直到近年,国际主流观点还是认为整个太平洋和印度洋的白海豚都属于中华白海豚这一个物种,分布范围从中国东海和澳大利亚直达非洲东海岸。2014年,基于形态学、线粒体DNA和核DNA等方面的分析结果,国际海洋哺乳动物学会(Society for Marine Mammalogy)正式将印度洋白海豚和澳洲白海豚从中华白海豚中独立出来。

因此,按最新分类法,中华白海豚仅分布于中国、东南亚及孟加拉湾的沿海地区;澳大利亚和新几内亚海域的白海豚,已独立为澳洲白海豚,体型和中华白海豚类似,但体色深灰;南亚和非洲东海岸的白海豚,现独立为印度洋白海豚,其外貌和中华白海豚、澳洲白海豚差异巨大,有明显的驼峰,而且体色偏黑;印度洋白海豚偶尔也记录于中国北部湾地区。

2015年,对台湾海峡东部亚群的分类地位进行了评估,并提出代表一个亚种,中华白海豚台湾亚种(S.chinensis taiwanensis)。指名亚种(S.chinensis chinensis)将适用于该物种中的所有其他动物。这一分类变化在2016年已得到《海洋哺乳动物学会分类委员会》的认可。

中华白海豚是中型海豚,身体修长呈纺锤型,喙突出狭长,刚出生的白海豚约1米长,性成熟个体体长2.0-2.5米,最长达2.7米,体重200-285千克。背鳍较小,位于近中央处,呈后倾三角形;中华白海豚虽然不像印度洋白海豚和大西洋白海豚那样具有显著突起的驼峰,但其背鳍基部也明显增厚,这使得其背鳍基部看起来很宽。背鳍和驼峰因地理区域而异。在东部水域,背鳍较短,底部宽阔,逐渐向身体倾斜。鳍尖微内弯,驼峰仅占体长的5%-10%。在西部水域,背鳍较短且更加后弯,但它的底部更宽更长,达到身体长度的30%左右。

胸鳍较圆浑,基部较宽,运动极为灵活;尾柄具发达的背脊和腹脊,尾鳍呈水平状,以中央缺刻分成左右对称的两叶,有利于其快速游泳。眼睛乌黑发亮,很多个体的眼睛周围聚集黑斑,从而形成“熊猫眼”。上、下颌的每侧都有29-37枚圆锥形的同型齿(上颌每侧齿数=30-37枚;下颌每侧齿数=29-35),齿列稀疏。吻部狭长,长度不到体长的十分之一。喙与额隆之间被一道“V”形沟明显地隔开。脊椎骨相对较少,椎体较长。

中华白海豚的体色随发育阶段和地理区域的不同而有很大差异。一般来说,亚成体呈斑驳的灰粉色,幼体呈深灰色。随着年龄的增长,它们的背鳍上会出现粉红色的白色斑点。在中国周围的水域和东南亚其他地区,个体是纯白色的,通常带有粉红色调。白海豚身上的粉红色并不是色素造成的,而是表皮下的血管所引致。这与调节体温有关。一般会从初生的深灰色慢慢褪淡为成年的粉红色。很多个体在背部散布有许多细小的灰黑色斑点,老年个体通常全身乳白色。

主要分布于热带和亚热带地区,生活在温暖的水域,一般温度高于15℃,平均深度为20米,很少游到深度超过25米的水域。该物种经常出现在海湾、河口、红树林、沙洲、岩石、珊瑚礁以及大河口和附近的泥洲地区。它们通常会靠近海岸,但如果水深仍然较浅,它们偶尔会冒险走得更远。

中华白海豚有时会进入河流和红树林的内陆水道,但很少向上游移动超过几千米,通常停留在潮汐影响范围内。至少在中国和南亚,在远离河口或红树林栖息地的地方很少发现它们。在香港和菲律宾,对它们进行了最深入的研究,它们的整个栖息地都受到珠江(中国第二大河)淡水流的影响。在香港,它们更喜欢在较深的水道中觅食,并且沿着岛屿海岸和天然岩石海岸线以较高的密度出现。常见的是,在珠江口那样的小群体占据的范围为10至400平方千米。

中华白海豚喜欢栖息在亚热带海区的河口咸淡水交汇水域,分布于从中国东南部经东南亚直到孟加拉湾的沿岸浅海区。中国沿岸的中华白海豚有时进入江河中。珠江口的中华白海豚曾进入珠江到达广州的海珠桥,并曾进入西江约300千米之远;厦门附近的曾进入福建省九龙江约60千米;闽江口的曾进入闽江45千米;东海北部的曾进入江苏省长江段约220千米。

中华白海豚不集成大群,较大的群体通常与拖网渔船相关。团体往往很小,由少于10只组成,但最多可由25只组成。通常3-5只在一起,或者单独活动。群体由各个年龄段的个体组成,尽管群体中的二分之一到三分之二通常是成体,牢固的社会联系似乎并不常见。除了母亲及幼豚,白海豚组群不会有固定的成员。它们的群居结构非常的有弹性,而组群的成员也时常更换。根据记录,十余只的集群非常少,平均为4只。在食物丰富的海域,有时也可记录到30-40只聚集在一起,比如珠江口伶仃洋曾记录过44只的集群。

行为

中华白海豚比其他海豚更加神秘,它们看起来不那么顽皮,通常行动要比宽吻海豚慢。它们可以将头抬出水面,并用鳍拍打水面并突破水面。在夏末常做跃水、探头等动作,乘浪不常见到。

性情活泼,在风和日丽的天气,常在水面跳跃嬉戏,有时甚至将全身跃出水面近1米高。游泳的速度很快,有时可达每小时12海里以上。在各种渔船中,中华白海豚特别喜欢在拖网渔船后活动和觅食,而在拖网渔船后的海豚组群也比其他的大很多。常在拖网浮子前的100-200米处看到它们。跟随渔船的活动可超过2小时。中华白海豚与陆生哺乳动物一样用肺呼吸,呼吸的时间间隔有时为3-5秒钟,有时为10-20秒,也有时长达1-2分钟以上。外呼吸孔呈半月形开放于头额顶端,呼吸时头部与背部露出水面,直接呼吸空气中的氧气,并发出“Chi-Chi-”的喷气声。

定位

中华白海豚眼睛较小,位于头部两侧,眼球黑色,视力较差,其辨别物体的位置和方向主要靠回声定位系统,在鼻孔下有一气囊,靠鼻塞肉的开闭发声,这种声线在前额隆起处一个由脂肪组成的特有器官集中,按一定的频率进行发射;声音碰到不同的物体反射回来的不同频率信号,通过海豚下腭一个由脂肪组成的凹槽接收,传入内耳进行定位。这个回声定位系统虽然复杂,但反应极其迅速准确,可以测出前面物体的大小、形状、密度结构和属性,并作出判断和反应。

叫声

该物种通过咔嗒声、口哨声和尖叫声相互交流。经常听到喀哒声,而尖叫声是最不常见的,并且仅在超过4或5只的群体中观察到。

食性

中华白海豚主要以丰富的河口鱼类和与珊瑚礁环境相关的鱼类为食。它们通常在海底附近觅食。一些群体随着潮水上涨而进食。也会跟随拖网渔船,以废弃的生物为食。

成年海豚上下颌共有锥形齿125-135枚,排列稀疏,其功能不在于咀嚼,而是用于捕食。摄食对象主要是河口的咸淡水鱼类,也取食头足类,不经咀嚼快速吞食。解剖分析海豚的胃含物发现,其主要捕食的种类包括棘头梅童鱼、凤鲚、银鲳、斑鰶、青鳞鱼、舌鳎、鲻鱼、长勒鱼、乌鲳、叫姑鱼、龙头鱼、大黄鱼及棱鳀等中小型鱼类。它的食量很大,胃中的食物的重量可达7千克以上。

主要分布国家和地区(海域):孟加拉、文莱、柬埔寨、中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南。

中国

中华白海豚在中国主要分布在东南部沿海,据文献记载,最北可达长江口,向南延伸至浙江、福建、台湾、广东、广西和海南沿岸河口水域,有时也会进入江河;甚至黄海北部也偶有记录,比如2003年5月9日在辽宁省庄河市大郑镇近海记录到一只雌性中华白海豚。

中华白海豚在全世界分布最集中的区域是中国的珠江口(包括广东深圳、香港和澳门海域),此外在广西的北部湾、厦门的九龙江口、广东湛江等海域也都有较大种群分布。

珠江口的中华白海豚群体,主要分布在河口的伶仃洋、万山群岛和香港西南部水域。据1997-2000年南海水产研究所的调查资料显示,海豚分布的北界在深圳机场对开水域,南界在东澳—小蒲台岛一带;东侧的大铲岛、深圳湾、龙鼓洲、香港新机场北部水域和大屿山沿岸,西侧的香洲湾外和澳门对开海面,均有中华白海豚分布,分布范围面积不小于1200km²。白海豚活动的密集区主要在伶仃洋的东南部,其中内伶仃岛周围、马友石至大屿山之间和桂山岛附近,海豚的目击率较高;而从淇澳岛至澳门之间的西部水域,海豚的目击率较低。分布态势呈东高西低,而且差异显著。

而北京大学的科研人员在广西通过2000多个中华白海豚的GPS定位点分析出,北部湾中华白海豚的主要分布区域为大风江口南部海域(共约350平方千米),其中三墩沙一线以东至钦州-北海交界一线以西水深不超过8米的海域为其密集分布区(共约180平方千米)。

每年繁殖一次,但通常在春季和夏季繁殖。经过10-12个月的妊娠期后,雌性通常会产下1个身长约为100厘米的后代。幼崽在2岁左右断奶,但6个月后就可以吃固体食物了。雌性为幼崽提供大量照顾。幼崽在2岁左右断奶,并与母亲在一起3-4年。在香港沿岸也观察到了异母喂养,即非母婴护理。

中华白海豚的寿命常年都可交配。幼豚会在全年出生,但出生率在春季和夏季稍高。刚出生的幼豚体长接近1米,幼体出生时尾部先从母体内露出(陆生哺乳动物头先露出),防止出生过程中幼婴呛水而死。出生后即由母体带领学游泳,母豚有乳汁分泌,哺乳期从8个月至2年以上。由于整个哺乳过程母子形影不离,保护周到,幼豚的成活率均比其它水生动物成活率要高得多。

刚出生的幼仔是雌兽体长的1/3左右,背面为灰黑色,腹面为白色并带有粉红色,牙齿尚未露出,吻部生有十多根感觉毛。约1年后感觉毛全部脱落,牙齿完全长出。

雌性在9-10岁左右达到性成熟,而雄性在12-13岁左右达到性成熟。在野外的寿命相当长。它们一般一般为30-40年。能活40岁或更长。通常不被圈养。许多中华白海豚在圈养3个月后死亡。

中文名称 | 学名 | 命名者与年代 | IUCN | |

|---|---|---|---|---|

1 | 中华白海豚指名亚种 | Sousa chinensis ssp. chinensis | (Osbeck, 1765) | 易危(VU) |

2 | 中华白海豚台湾亚种 | Sousa chinensis ssp. taiwanensis | (Osbeck, 1765) | 极危(CR) |

保护级别

列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(IUCN)2015年ver3.1——易危(VU)。

列入《濒危野生动植物种国际贸易公约附录Ⅰ、附录Ⅱ和附录Ⅲ》(CITES)2019年版附录Ⅰ。

列入中国《国家重点保护野生动物名录》(2021年2月5日)一级。

种群现状

该物种的亚种群结构评估尚未得到充分研究,许多不同的种群或“种群单位”被假设存在,但在大多数情况下未经证实。特别是,沿着中国海岸线,已知中华白海豚分布在大约6-8个海岸区域,并且有一些证据表明存在不同的单位。然而,在大多数情况下,对海岸干预部分的调查工作很少,使用形态学和/或分子方法检查种群结构的实证研究有限,有时质量很差。通常缺乏来自不同研究的照片识别目录的最新比较。台湾西海岸是个例外,由于缺乏照片ID匹配以及与大陆研究地点存在明显的颜色图案差异,已知该地区有一个独特的中华白海豚亚群(现在被认为是一个亚种)(2016年)。

仅在该物种分布范围的少数部分进行了种群评估,而且大多数评估是在过去10-15年才开始的。没有对物种总量规模的总体估计。已知最大的亚群(假定)位于香港/珠江口(以下简称HK/PRE),根据样线估计,2005年至2008年期间,该地区估计包含2,637只动物(CV范围为19-89%)在中国大陆水域,2013年在香港又增加了82种左右(2014年)。HK/PRE亚种群是唯一拥有长期、定量趋势数据的亚种群,在过去10年中,香港水域中的亚种群比例下降了约50%,尽管这可能至少部分是由于范围变化(2014年)。根据搁浅数据对人口参数进行建模,预测HK/PRE亚种群每年可能下降约2.46%,导致局部灭绝的潜在时间短至约80年(2012年)。

还有一些证据表明,从2007-2008年到2010-2011年,东部地区西部线样线调查中中华白海豚的目击率可能会下降(南海渔业研究所,2011年);然而,还无法根据实证调查数据对整个亚群的丰度趋势进行强有力的分析。对中国水域其他几个地点的丰度进行了估计,主要使用照片识别和标记或重新捕获方法。所有中国站点的动物数量总计达4,730只。对于东山或汕头、泉州湾、宁德和海南岛南部地区的疑似小亚群,不存在丰度估计(2014年)。

对于中国以外的地区,只有少数可用的丰度估计,其中包括马来西亚和泰国的三个地点。其中许多估计已有几年历史,因此当前的数字可能会减少。根据88次目击事件中孟加拉国468头的照片识别结果,得出了3个个体的丰富度估计值:132头(95% CI 115-153)、131头(95% CI 124-137)和635头(95% CI 531-761)。分别为冬季。第三季估计值大幅增加的原因是,尽管努力的强度和空间覆盖范围相似,但第三年首次发现了大量新海豚。稳健的标记重估分析表明,这些丰度估计值仅适用于孟加拉国和印度占据更广泛区域的规模未知的较大“超级种群”的一部分(Smith等,2015年)。然而,正如上面所讨论的,这些动物可能是中华白海豚以外的物种。最后,虽然本身不是种群估计,但在马来西亚兰卡威附近发现了数量为100-150头的海豚群,迄今为止,至少有120只海豚已被编目(2014年)。兰卡威以南约200公里处,沿着马来西亚马当海岸线,那里正在进行的一项研究项目至少记录了110只中华白海豚(2016年)。

尽管可用的信息相当稀疏,但2015年对中华白海豚与IUCN评估过程相关的种群参数进行了重新审查,并根据最佳可用信息计算了新的估计值,更新了早期提供的估计值(2007年)。估计世代时间(T0)为25年,并确定仅需3.7%的人为死亡率即可导致30%的下降(对应于弱势),4.1%的人为死亡率即可导致50%的下降数量在三代内减少(对应于濒危)(2015年)。

截止2022年尚无对全球中华白海豚的数量估计,因为除中国之外的其它分布国,都没有开展过针对中华白海豚的大规模深入监测。中国珠江口的亚种群是全球已知数量最多、研究最透彻的中华白海豚亚种群,其中大陆海域根据2005-2008年的监测,共有2600余只;而香港海域根据2013年的监测共有80多只;但该亚种群数量在持续减少。

郝玉江等(2011年)调查认为中华白海豚较大的种群分布于北部湾(约150头)、雷州湾(约240头)、珠江口(约2,500头)、厦门沿岸(约80头)及台湾海峡东部(约100头)。

2022年10月20日中午,在厦门鼓浪屿附近海域记录到近10只国家一级保护野生动物中华白海豚集中出游。

2023年3月,在广西防城港海域,“水上大熊猫”中华白海豚再次现身,一对中华白海豚结伴嬉戏的景象被环境监管站出海作业人员拍摄下来。

2024年3月3日报道,从国家林草局了解到,经过多年保护,我国珍稀濒危物种数量实现稳中有升,雷州湾白海豚种群稳定壮大。

致危因素

由于中华白海豚栖息于河口和沿海地区,与经济开发区、航运密集区高度重叠,因此极易受到人类活动的干扰。填海等工程造成的浅海适宜生境的退化和丧失、被渔网误伤、被船只撞伤、船只和工程造成的噪声污染、沿海工业和农药造成的水质污染、过度捕捞导致的渔业枯竭等,都威胁着中华白海豚的生存繁衍。

保护措施

2017年12月5日,中华白海豚保护行动计划(2017-2026年)启动仪式暨中华白海豚保护联盟成立大会在福建厦门成功举办。由农业部制定的中华白海豚保护行动计划(2017-2026年)计划到2026年,有效保护中国90%以上的中华白海豚重要分布区。同时,在农业部渔业渔政管理局的支持下,由全国水生野生动物保护分会发起成立了中华白海豚保护联盟。

经中华白海豚保护联盟发起,2018年5月8日(农历3月23日妈祖诞辰日)为第一个中华白海豚保护宣传日。

1997年,厦门设立中华白海豚省级自然保护区;2000年升级为厦门珍稀海洋物种国家级自然保护区。

1999年广东省设立珠江口中华白海豚省级自然保护区,2003年升级为珠江口中华白海豚国家级自然保护区。

2007年广东湛江设立湛江市雷州湾中华白海豚自然保护区。

2011年广东台山市设立江门中华白海豚省级自然保护区。

1996年香港设立沙洲及龙鼓洲海岸公园,以保护中华白海豚。

从2004年开始,北京大学潘文石团队在广西钦州的三娘湾海域对中华白海豚进行生态学和保护生物学的长期研究。

圈养情况

截止至2022年,中国南宁动物园饲养1头救助的中华白海豚,珠海长隆海洋王国展出一群来自新加坡圣淘沙海洋公园的中华白海豚。在新加坡将其所有的中华白海豚送至珠海长隆后,仅有泰国的芭提雅海豚世界(Pattaya Dolphin World)还饲养中华白海豚。

2023年5月,在福建厦门鼓浪屿附近海域,轮渡工作人员拍到多只中华白海豚的影像。它们在水中畅游,还不时跃出水面。

2023年8月,在广东省阳江市阳东区东平海域,十多头中华白海豚在海中嬉戏遨游。